課題:パーマ①

■テーマ

メンズセクションパーマ

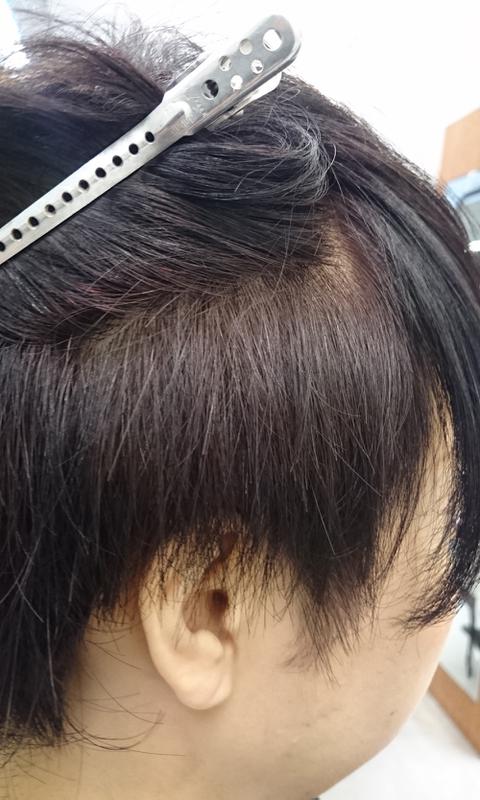

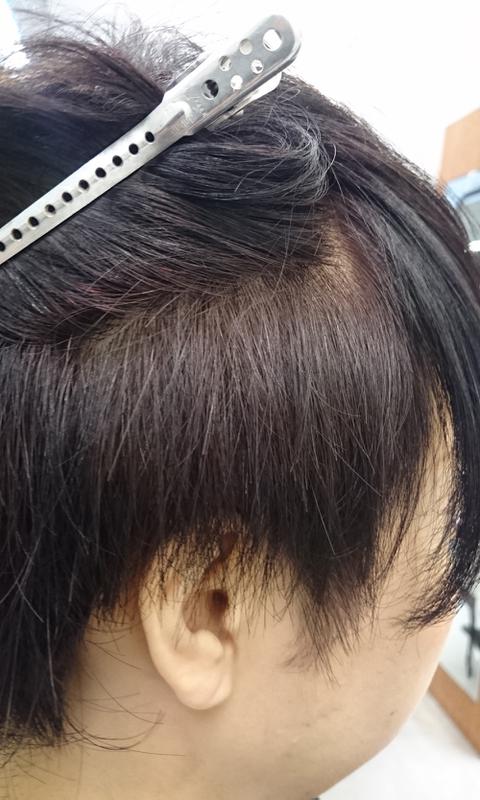

■施術前の髪(や肌)の状態

・毛先にざらつき有り(ひっかかる程ではない)

・二か月前にパーマ、三か月前にマニキュア

・多毛で硬毛、地肌に張り付くような生え方の直毛

・頭頂部に少し加齢の兆候有り、一月前よりジャムゥのスカルプローションを使用

■目指す仕上がり

・根元から立ち上がるカールスタイル

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

*薬剤・処理剤塗布前はタオルドライを徹底

●前処理:シャンプー後、浸促チェンジリンス

セット面で3種→毛先に特トリ→圧縮蒸気→毛先の更に先端に裏オイル

●1剤:クリープh・圧縮蒸気を当てながら1分

↓

ソニルTIO・水で粘性が和らぐくらい希釈し、ハケでロッドの上から根元に塗布し、10秒

●中間水洗:シャンプー台で流水にて水洗

●中間処理:ヘマヘマ→イキイキ

●クリープ:圧縮蒸気1分→密封後遠赤11分

●カールチェック後、中間処理:キトキト→ポリK10倍→3分放置

●2剤:BⅡローション2分・3分の2回塗布

●ロッドアウト

●水洗

●後処理:ヘマヘマ→βエマルジョン→キトキト→チェンジリンス

●トリートメント→水洗

●アウトバストリートメント:ジャムウ→ガルバエマルジョン→CV

●ドライ

■各施術工程の意図

●前処理

・浸透促進:より少ないパワーの薬でパーマをかける為。マニキュア、加齢毛対策。

・特トリ:ダメージレベル的には必要ないですが、カールが残っている部分を過剰気味に保護するのが目的です。

・裏オイル:薬剤の浸透をガードする為

●1剤

・クリープh:素材に対して適当な為

・TIO:根元に、より薬を効かせたい為

水での希釈は、水洗しやすくなるように粘度を調整しました。

●中間処理(初め)

・ヘマヘマ:1剤の封鎖、PPTの架橋

・イキイキ:リッジ感UP

●クリープ

・圧縮蒸気:修理剤の浸透UP、クリープに必要な温度を上げておく為

・遠赤:クリープ

・時間設定:ミクロクリープを起こす為

●中間処理(二回目)

・キトキト:ph調整

・ポリK10倍:収斂

●後処理・・・「持ち」と「デトックス」を狙う

・ヘマヘマ:1剤のデトックスの駄目押し。PPTの架橋を少し期待。シスアミ臭の消臭。

・βエマルジョン:コンディションUP。収斂。

・キトキト:等電点に戻す。収斂。キューティクル補修。

●チェンジリンス:通常の「浸透させる」という目的にプラスして、「ヘマチン、酸リンスを頭皮にも行き渡らせて、頭皮のコンディションを整える」事も意識。

■修正を加えた施術箇所

無し

■修正の理由

無し

■結果および考察

●ウェット、ドライのウェーブギャップをより少なくするために、1剤の浸透をより上げる事が必要だと考えました。

●浸促の「緩める」、ポリKの「締める」行為は、選択する薬の強さを抑える事に非常に有効であると実感します。

●neoのイキイキは素晴らしい

●スタイルの幅として、カールを強くするために、根元巻きやロッド径を小さくする等して変化をつけるのもありだと思います。

Prof.榊

Prof.榊宮内さん、お疲れ様です。プロフェッサー試験までお付き合いさせて頂く榊でございます。何卒よろしくお願いします!

僕自身もシスアミでウェーブギャップを無くすことを日々追求しているので大変興味深く拝見させて頂きました。

工程を見ても大変丁寧で仕上がりも狙い通りになっているようですね。

工程で一番目をひくのが1液放置時間の短さですが、ここがこのパーマ工程のポイント(見せ場)と考えてよろしいでしょうか?

またこの時は水巻、付け巻どちらでしょうか?

ご挨拶が遅れまして申し訳ありません。榊さん、この先ご指導ご鞭撻よろしくお願いします!

私の施術、常より理解されないのですが、すんなりと受け入れていただけたみたいで榊さんはさすがですね。久々にわくわくしております。語彙が乏しく、理解しがたい部分があるかと思いますが、ご勘弁下さい。

早速ですがご質問に答えさせていただきます。

1液の放置時間ですが、榊さんのおっしゃる通り「ポイント」となっており、且つ、私のサロンのパーマ施術のベーシックです。

このポイントをご理解頂く上で、お目を通して頂きたい「仮定」が2つございます。

<仮定1>

「パーマをかける為に必要な数の結合を切断する時間」は20秒ほどで十分。*水分が浸透しにくい髪質はもう少し長めにおく。撥水毛にハードなツイスト等をかける場合でもMAXは3分(あくまで保険で長めに設定)

<仮定2>

今までかかっていた時間は、パーマがかかるのに必要な数のS-Sを切る時間ではなく、その時間分クリープが行われていて、「パーマがかかるのに必要なクリープの時間」ではないのか。(パーマはクリープ期が無いとかからないのではないか?)

この2つの仮定を基に設定したのが、今回のポイントである1液の放置タイムです。

水巻き・つけ巻きに関しましては、薬剤を塗布後、20秒~1分ほどでワインディングを終えるスキルが当方にはございませんので、水巻きとなっております。

宮内さんのパーマ施術における仮定、バンバン響いてきます!これだけでも一晩語り合いたいくらいです(笑)

そこで細かい質問なんですけど、この施術でロッドは何ミリをお使いになりましたか?

またロッド選定するうえで何か目安にすること、もしくは計算方法などありますか?

「意味が分らない」等の返信でなく、ほっとしました!にやつきながらこの文を書いております。

ご質問いただいた使用ロッド径と選定方法ですが、

ロッド径は14,15のMIXで巻かない所との境目をピンカールでぼかしています。

選定方法ですが、通常のかけ方(私も7年前まではセオリー通りの施術方法でした)の通りです。弱めの薬でロッドの大きさを落としてかける等の方法は基よりとっておらず、ジャスト還元・ジャストカールが私のポリシーです。

ロッド設定もわかったので、施術工程について質問させて頂きますね。

先ず前処理についてですが、1剤放置時間からして処理がヘビーに感じるのですが、もう少し詳しく特トリ、裏オイルの工程の意図を教えてください。

特に特トリのところの「過剰気味に保護する」目的も含めてお願いします。

ご質問いただいた「ヘビーに感じる前処理」の意図ですが、こちらのモデルさんは、毎回毛先巻きでワインディングをしています。ですので、毛先に行くにつれてカールが強く出ています。カットを終えた時点で毛先に残っているカールの大きさが、程良い大きさでしたので、この部分(毛先2cm)に薬を効かせたくはなく、特トリ+裏オイルで薬の浸透の邪魔をしています。

特トリのみの部分ですが、裏オイルもプラスした部分よりさらに2cm根元よりの部分まで塗布してあります。この部分は薬を《少し》効かせたい部分です。そして、ここより根元側は薬をしっかり効かせたい部分になります。今回は薬の塗り分けをせず、特トリ・裏オイルを塗布しない部分に薬の強さを合わせていますので、「過剰気味な保護」による減力を狙って特トリを使用しました。

カールコントロールの為の処理ということですね。

これもとても良い考え方だと思うので、アピールのしどころだと思います。

今回の質問ですが、ウェット、ドライのウェーブギャップをより少なくするために、1剤の浸透をより上げる事が必要だと考えました。とありましたが、かかりが弱かったとお考えでしょうか?

ご質問いただいた「かかりが弱かったか」に関してですが、かかりは想定通りでした。

《1剤の浸透をより良くしたい》は「クリープhのパワーをもっと引き出す事が出来るのではないか」、「チオや他社のパワーの強いシスアミを使わずに理想に近づけないか」という思いからの表現です。(もっと上を狙えないか的な気持ちです)

リトルさんの作った商材を使用して「ダメージが無く、ドライ状態でロッドの大きさのままカール」を出す事が私の理想です。(S2還元だけでは限界があるのかもしれませんが)

《1剤の浸透をより良くしたい》・・・「1剤」というより「クリープh」の表現の方が適切でした。

同じ施術方法で他社さんの薬剤を使用してパーマをかけた場合、かかりは問題ないのですが、やはり質感が全然違います。

因みに今回のモデルさん、いつもは「アリ●ノのコス●カールV」で30秒でかけています。私的に仕上がりに少し硬さを感じています。

今回はアルカリ度が低いとはいえ「チオ」を使用しているので「親水領域への影響が多少あるのではないか」、「リピート時の状態はいつもと比べてどうか」等と考えたりしています。

ソニルクリープの上限を引き出すということですね。

これまたとてもいいアプローチなのでアピールどころにして下さいね。

最後に2つお願いします。

1 2液の時間設定の根拠を教えてください。

2 neoのイキイキは素晴らしいについて語って下さい。

2液の時間、「5分」の根拠ですが、この情報を仕入れた時に2液は5分で十分だと聞いていたのですが、実績を積んでいなかったので、大事を取って「ブロムで10分」「過水で5分」置いていました。「5分で十分なのかな」という思いは燻っていましたが、「酸化不足によるダメージを起こすわけにはいかない」との気持ちの方が勝っていました。ただ、昨年ヘアストレッチの酸化時間を耳に入れた時に「5分でいけるのではないか」との思いが再燃し、2016年秋頃に桝田さんの講習に参加した時に質問したところ、5分でよいとお答えいただいたので、翌日より5分で設定しています。自らの実験に基づいた答えではなくて情けない話ですが、私が信頼している方の助言に基づく「5分」です。

2つ目に質問頂いたneoのイキイキに関しましては、こちらも上記の講習で旧イキイキとneoイキイキの比較画像を見せていただいた際、仕上がりが段違いだったので、それまでダメージケア優先で中間処理時に3種を使用していましたが、同様にneoイキイキに変更しております。ただのリニューアルではない、はっきりとした進化と、期待以上の結果を出してくれるリトルさんに対する「素晴らしい」です。

今回で、パーマ①を終了して次へ進みたいと思います。とても丁寧な回答ありがとうございました。

前回までの回答は、宮内さんの考え、こだわりが伝わってきましたが、今回の回答については、ご自分でも仰っておられましたが、「誰かがこう言ったからこうしてる」みたいになっちゃいましたね。

施術に関するアイディアが浮かんだり、他所で見聞きしたりした時、その全てを実験するのは中々難しいですよね。そんな時こそ自分の実績、経験から言える自分なりの「理由付け 理論付け 考察」が必要になります。

僕も実験出来ない事象の「理由付け 理論付け 考察」を設定する時は色々な業界内外の方々からお知恵を頂いています。

このチュートリアルは人に発信すること(セミナー)を前提にしています。

人(受講者様)に発信するのですから裏付けを大事にこのチュートリアルを進めていきましょう。

今回の宮内さんのこのパーマ課題、榊勝手に「リトルサイエンティスト 宮内流0分アストクリープ」というようなセミナーイメージが湧きました。

直ぐにでもセミナー拝見させて頂きたいような内容だったと思います。

人に発信するということを意識して次の課題に進みましょう。

ありがとうございます。

榊さんのお言葉痛み入ります。

まったくもって教わる生徒の気分でいました。

気持ちを入れ替えて、しっかり視点変更して臨みます。

次回もよろしくお願いします。

課題:パーマ②

■テーマ

ハイダメージ毛ゆるウェーブ

■施術前の髪(や肌)の状態

●2年前より当店でケアを始めました。毛先20cmは元ポーラス毛。

●緩めの縮毛+加齢毛で広がる。

●毛先はとろ毛まではいきませんが、濡れると指に張り付いてくる程度のダメージ。

●たまにアイロンセット。熱変性少し有り。

●1,2週に1度フェイスラインをホームカラー。

●月1でサロンカラー。

●4か月前に全体にヘアストレッチと毛先のパーマ。

■目指す仕上がり

●カールアイロンの補助的なパーマ。

●前回は広がりを抑える為にロッド径を大きくしましたが、今回は前回より小さめのカールを希望。

●ドライ時に広がる可能性を伝え、なるべく綺麗にかけるという目標。

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

●シャンプー後BYAC→ヘマヘマ→チェンジリンス

↓

●前処理:3種・特トリ・圧縮蒸気→毛先に裏オイル

↓

●1剤:クリープh自然放置で1分

↓

●中間水洗

↓

●中間処理:ヘマヘマ・イキイキ

↓

●クリープ:圧縮蒸気1分→遠赤3分→キトキト塗布→遠赤5分→ポリK10倍塗布→遠赤3分

↓

●カールチェック→ポリK2倍塗布、自然放置2分

↓

●2剤:BⅡローション2分、3分の2回塗布

↓

●ロッドアウト→流し

↓

●後処理:ヘマヘマ、パワードベータ、キトキト→チェンジリンス

↓

●カラー

↓

●仕上げ・アウトバストリートメント:ジャムゥスキャルプロ-ション、ガルバエマルジョン、CV

■各施術工程の意図

*意図が前回と同様且つ「施術のキモ」以外の箇所は省略をしています。

●BYAC→ヘマヘマ→チェンジリンス

・BYAC→毛髪骨格の補強

・ヘマヘマ→BYACの定着UP

●前処理

・3種、特トリ:ダメージに合わせて使用

・裏オイル:毛先への薬剤浸透のコントロール

●1剤

・ダメージレベルを考慮すればSを選択すべきですが、Sを使用すると今回求めるカールを出す為には、放置時間をかけなければいけません。「放置時間」と「薬剤のパワー」を天秤にかけて、どちらがダメージが少ないかを考慮した結果、今回は時間をかけた方がダメージに繋がると判断した為、hを選択しました。

●中間処理

・イキイキ:ダメージケアに重点を置いて3種も選択肢にありましたが、イキイキを使用しないと求めるリッジが出ないと判断しました。

●クリープ、収斂

・髪の緩みが大きく、クリープに必要な応力が期待できない毛質ですので、収斂を行わずにクリープ行程に進んでもコルテックスのズレが起こりそうにないと判断したため、徐々に収斂を進めながらクリープを行います。

・髪への負担を考え段階を踏んでいます。

・下準備→酸で少し締める(大きいダメージを持つ髪なのでなるべく等電点に近い状態で熱を当てたい)→濃度の薄めのポリフェノールで締める→チェック後本締めに濃度の濃いポリフェノールを使用。

●後処理

・パワードベータ:ダメージ補修と収斂を求めて使用

■修正を加えた施術箇所

●各遠赤放置後に圧縮蒸気を髪が温まる程度噴射。

■修正の理由

●室温が低い事と、ワインディング後のロッド配置と遠赤機の形状の関係で熱が伝わりづらい個所があった為

■結果および考察

●予想よりは良い仕上がり。ダメージも感じられず、質感UP、広がりも無かった。

●1剤のパワーダウンと収斂行程の簡素化が課題です。

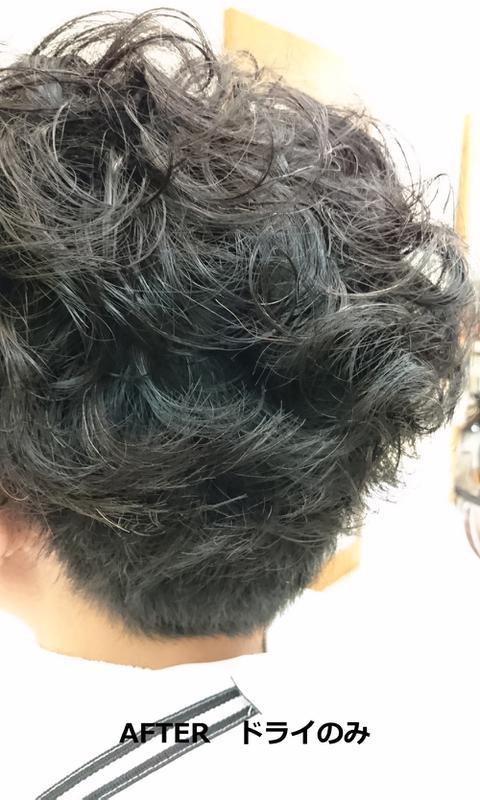

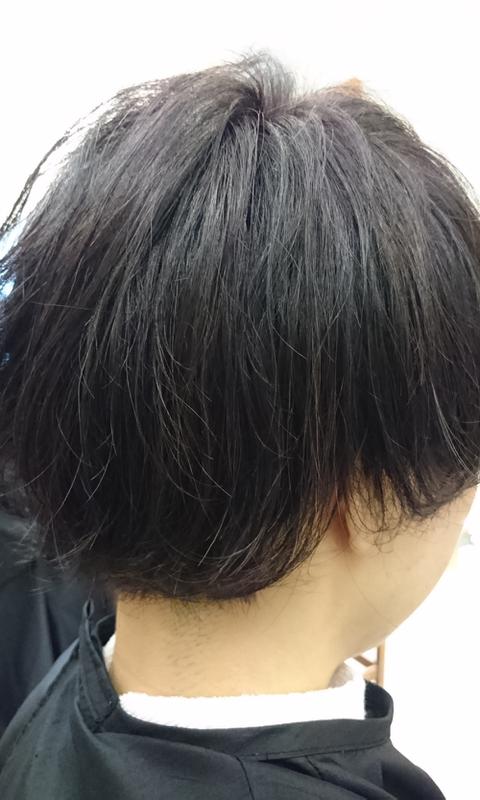

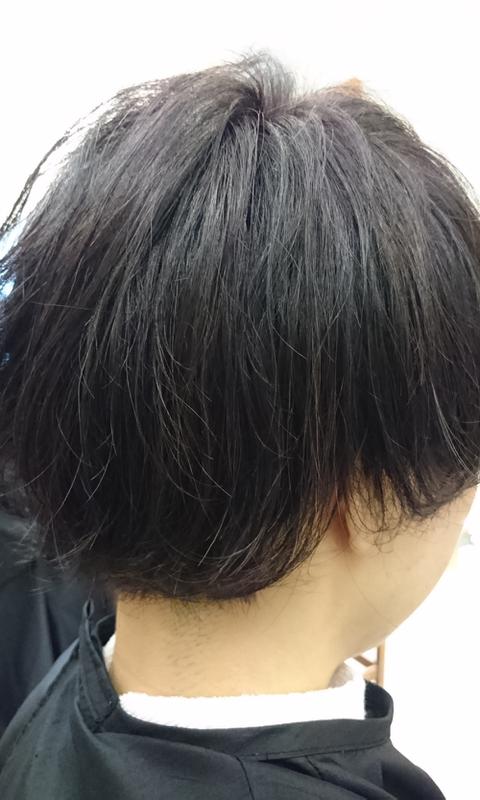

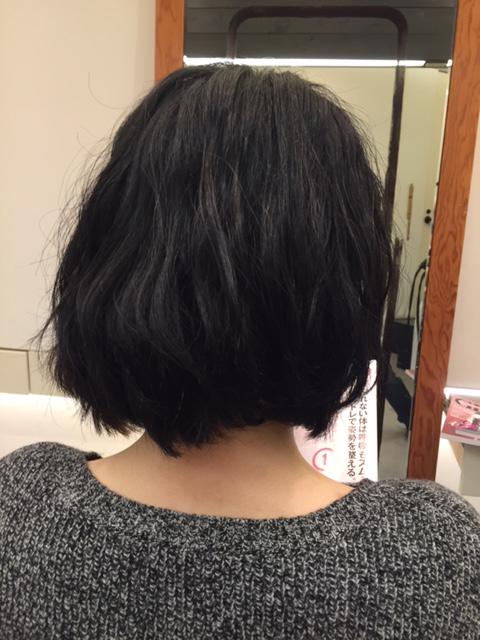

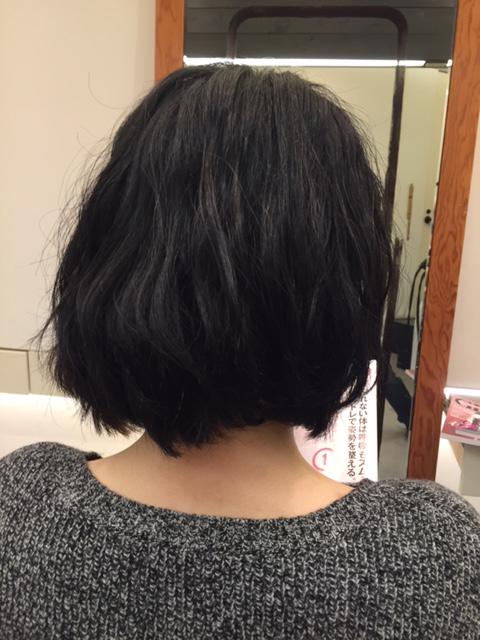

<画像>

1枚目:来店時

2枚目:シャンプー後

3枚目:パーマ・カラー後

4枚目&5枚目:ドライ後です。

今回は、かなりナーバスな施術ですね。何度も読み返させて頂きました。返信遅くなってすみませんでした。

先ず2つ質問させて頂きます。

① カラーは毛先までの塗布ですか?

② カラー同日施術ということで、特に意識した処理はありますか?

ご質問の回答です。

①根元1,5cmのリタッチです。

②根元にのみ薬剤を塗布するとはいえ、シャンプー時に薬剤が毛先を通り過ぎる事になるので、なるべくニュートラルな髪(疎水)の状態でカラー行程に受け渡せるように気をつけました。内容的には普段どおりですが、疎水にするという気持ちが強くなった分、phコントロール・収斂・デトックスの行程に力が入っています。

今回の②の回答ですか、満点の回答ですね。

臨店講習などでニュートラルな状態にしてカラーに受け渡すが事が出来ていない事によく出くわしました。

この部分は声を大にして伝えたいとこですね。

少し付け加えさせて頂くとカラー後にキトキトの工程があってもいいかもしれませんね。

さて、今回の質問ですが、このモデルさんの毛髪の状態なら前処理、中間処理あたりにβレイヤーミストは欠かせないと思うのですが、どうお考えでしょうか?

アドバイス頂いたカラー後のキトキトですが、今回はパーマの課題でしたので、カラーの行程は詳細を載せていませんでした。実際は前・中間・後処理をしっかり行い、なるべくニュートラルな状態に近づけてからお返ししています。キトキトの力もしっかり借りています。

ご質問頂いたβレイヤーミストにつきましては、私も同意見です。今回は3種とイキイキをβレイヤーミスト(NEOミスト)で希釈してあります。上記のカラー時の処理とこのβレイヤーミストの件、どちらも説明不足で、前回ご指摘いただいた講師の目線・伝える気持ちが足りなかった結果でした。今回もお勉強させていただきました。編集済みのレポートをチェックし直します。

なるほど、そういうことでしたか。了解致しました。

それでは、工程にそってまいりましょう。

今回はBYACについて、意見交換的な感じでいきましょうか。

モデルさんの毛髪状態からすれば、僕もBYACでのs−s導入は外せないと思います。このモデルさんのように毛髪強度の低下が感じられる(写真からの想像ですが)場合、僕はシャンプーボウルに溜めたお湯にBYACを先ず少量溶かし、触診で毛髪強度の向上を確かめながらチェンジリンス→向上が感じられなければBYAC濃度を上げてチェンジリンス→プレーンリンス

という具合に毛髪強度の感触を確かめる事に重点を置いているのですが、宮内さんがBYACを使う場合何かそういったコツなり、こだわりなり、指針みたいな物はありますか?

チェンジリンスしながら濃度を上げていくという手法は頭にありませんでした。この場所は楽しいです。

BYACですが、榊さんの考え方と似ているとは思いますが、処理を重ねて行く場合があります。処理剤が効いてるかどうかの判断も感触で判断しています。アシスタント教育も全て時間や回数ではなく、髪が変化したかどうか、目で見えない世界を手で感じて、自分の行動がどのような影響を及ぼしているのかをイメージするようにと伝えています。やはり、髪はそれぞれその時々で条件やお客様が希望する髪の質感が異なるので、その状態に髪がなっているのかどうかを手で確認することに重点を置いています。

少し脱線しましたが、話は戻りまして今回の様に前処理を効かせる為の前処理でBYACを使用する場合、一撃で効果がなさそうな状態の髪には、チェンジリンス後に再度BYACを投入したり、今回のように架橋UPの為にヘマチンを使用したり、BYACのベース作りの為に3種ミスト割りを前処理の前処理の更に前処理(場合によってはポリフェノールやヘマチンも併用)で使用したりします。どの場合も求めるコンディションに髪の毛が変化したかを手で確認してから次の行程に移るようにしています。

BYACの話しだけでも何往復も出来てしまいそうです。僕もBYAC→ヘマヘマというのは試してみたいと思います。

やはり、情報交換はチュートリアルの醍醐味ですね。そして使用、塗布が目的でなく効果を出すことが目的であることがしっかり伝わりました。ここ大事ですよね。

今回は質問で、次に行きたいと思います。

クリープ後にカールチェックとありましたが、この時点でカールが足りなかったらどうされますか?

BYAC濃度上げながらのチェンジリンス試してみました。重ねづけと違って毛髪強度が徐々に上がっていく感じが面白かったです。ハイダメージ毛の中でもデリケートなコンディションの方に効果的に使用できそうです。レパートリーに加えさせていただきます。

クリープ後のカールチェックでカールが足りなかったらどうするかですが、カールが足りなくなる原因が2つあると考えています。

1つはそもそもS-Sの切断量が足りない場合です。薬剤の選定ミスと薬剤の浸透時間の設定ミスで起こります。これは後の祭りです。薬剤を再塗布し行程を繰り返します。ただ、パーマの経験が乏しいスタイリストでない限りほとんど起こらないはずです。私は3年に1度くらいは起こしてしまいます。

もう1つはクリープが足りない場合です。クリープタイムが足りないか、クリープが起こりやすい舞台が整えられていなかった場合に起こります。

クリープタイムが足りない場合は時間を延長しますが、ミクロクリープが起こる15分界隈を限度にします。

クリープが起こりやすい舞台を整えられなかった場合の更なる原因は「熱が伝わっていない」or「内部応力が足りない」と考えます。

熱が伝わっていない場合の対処はそのままでして、熱を加えます。室温でもクリープは進みますが、湿熱があった方がクリープが進みやすいので、その進み”やすい”分の時間を補てんします。

内部応力が足りない場合は収斂で対応します。ポリKやキトキトを使用します。収斂を始めて割と早めに内部のずれが起きる髪やずれに時間がかかる髪があります。

いずれにしても想定外の出来事だった場合は診断ミスが原因ですが、通常のパーマ時に起こる頻度でしか起こりません。

なるほどですね。このカールチェックのタイミングと今回の回答が、前回の〈仮定1〉〈仮定2〉の裏づけにもなっていますね。収斂によってクリープ環境を整えるとゆう事にもしっかり繋がります。素晴らしいと思います。

1液放置時間ではなくクリープでパーマをかける!ということを、ドンドン広めたいですね。

では次に進みましょう。

薬剤選定と毛髪内部のイメージさえ出来ればダメージリスクが格段に無くなります。少し変わった手法ですがパーマスタイルが楽しみやすくなります。

次回もよろしくお願いします。

課題:パーマ③

■テーマ

クリクリウェーブ

■施術前の髪(や肌)の状態

●半年前にパーマ

●硬毛で多毛。一般的な「かかりにくい」髪質。

■目指す仕上がり

●ボンノクボ近辺で髪を結んだ状態で、結び目から出た髪に動きを出す目的。

●長持ちもテーマなので、伸びてもスタイルが続くように根元にもなるべくウェーブを入れる。

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

●シャンプー後浸透促進(neoミスト5倍希釈)チェンジリンス

↓

●前処理:パーマが残っている場所にファイベータ、1回転以上のカールが残っている場所に裏オイル、他はネオミスト。

↓

●1剤:クリープh塗布後、圧縮蒸気で3分。

↓

●中間水洗

↓

●中間処理:ヘマヘマ(水10倍希釈)、イキイキ(neoミスト5倍希釈)

↓

●クリープ:圧縮蒸気1分、遠赤10分

↓

●カールチェック・中間処理:キトキト(水で10倍希釈)、ポリK(水で5倍希釈)2分放置

↓

●2剤:BⅡローション3分×2

↓

●ロッドアウト・流し

↓

●後処理:ヘマヘマ(水で10倍希釈)、βエマルジョン、キトキト(水で10倍希釈)→チェンジリンス

↓

●トリートメント→流し

↓

●アウトバストリートメント:ボリュームアップミスト・ガルバエマルジョン・CV

■各施術工程の意図

*今回も前回同様、意図が同様且つ「施術のキモ」以外の箇所は省略をしています。

●浸促:1剤浸透補助

●前処理

・ファイベータ:ダメージに合わせて

・裏オイル:薬を効かせる必要のない箇所なので、浸透抑制

・ネオミスト:路作り

●1剤:かかりにくい髪質なので長めに浸透させる時間をとります。

●クリープ:ミクロクリープを狙い、1剤のタイムと合わせて15分程になるように時間を設定します。

●チェック後の中間処理

・ポリK(水で5倍希釈):少しきつめに収斂・・・髪に負担をかけず、且つ強い収斂が狙える濃度を考えて。

■修正を加えた施術箇所

●BⅡローション1回目の後にポリK(水で10倍希釈)塗布

■修正の理由

●伝達ミスでBⅡ前のポリK(水で5倍希釈)がフォーマーでの塗布になっていました。今回は厚巻きになっている為、浸透のしやすさを考慮してアプリケーターでの塗布にする予定でしたので、浸透に難がある可能性があります。よって、保険の追いポリKを塗布しました。

■結果および考察

●今回のモデルさんですが、半年前施術時は中間処理にダメージケア優先でファイベータを用いていましたが、2016年の晩秋頃の某講習にて旧イキイキとneoイキイキの違いを実感し、それからは中間処理時に優先的にイキイキを使用しています。今回の施術はカットベース・使用ロッド・使用薬剤共々半年前と比べ 、それほど変化はないのですが、確実にリッジが良く出ています。neoの進化を改めて実感しました。

画像は

01シャンプーカット後

02ロッドオン時

03、04パーマ後

05ドライ後

パーマ課題ラストですね。今回も仕上がりバッチリって感じですね。

今回はかかりにくい方へのアプローチと捉えていいでしょうか?

硬毛の場合、チオを選択する美容師さんが多いですが、シスアミを使用している理由を教えてください。

実際にこのパーマ工程をリトルのセミナーで披露している体でお答えいただけたら有難いです。

では、セミナーの体で記述していきます。

分割にするとスレッドが上に伸びていき、読みにくくなると思い長文でアップしています。よろしくお願いします。

今回は、《いわゆる「一般的なかかりにくい髪」にリッジ感のあるパーマをかける》が目的です。

題目だけですと面白みがなくお思いになるかとは思いますが、おそらく通常とは異なるポイントが2つあります。

1つめが還元剤にシステアミンを選択すること。かかりにくい髪の場合、バージン毛ならばなおさら還元剤はチオを選択すると思いますが、私はどのような髪の状態でも基本的にはシステアミン一択です。理由はシンプルにリッジが出る事と、繰り返し施術しても毛髪強度がほぼ低下しない事です。リッジの出しやすい還元剤を用いて柔らかい質感を表現することは、巻き方や収斂、(言いにくいですが酸化剤)を工夫すれば簡単に表現できますが、その逆はなかなか労力がかかります。よって、システアミンよりも髪に負担のかからないと言われる還元剤もありますが、カール形成力とダメージレスのバランスの良いシステアミンを今回も使用します。

2つめは1剤の放置時間です。今までのセオリーとは異なる時間設定になります。私の仮定ではパーマをかけるのに必要なS=Sを切る時間は20秒ほどで十分になります。(もちろんかかりにくい髪には通常のパーマでも時間をかける事になるので、このような場合にはもう少し時間をかけます。ただ、考え方としては、あくまで剤が浸透する時間としての調整のみで、中身の形を変えるのに時間をかけるというものではありません。)そして今までのパーマがかかるのに必要だった時間はクリープに要していた時間だったということです。

この2つのポイントを踏まえて今回のパーマの行程を説明していきます。

まずはモデルさんの髪の状態ですが、半年前にパーマ、硬毛で多毛の一般的なかかりにくい髪質になります。ここに根元付近からリッジ感のあるパーマをかけていきます。カットベースで削ぎをいれておらず、かかりにくい状態に拍車をかけています。

次に行程を見ていきます。

初めはシャンプー後タオルドライをして浸透促進原液をneoミストで5倍に希釈したものを揉み込みます。ナノ化CMCで薬剤の通り路をつくり、尿素で髪を緩ませ、1液がより弱いパワーでもしっかり作用する補助の役割をはたしてもらいます。通常のかけ方でチオを使用するときも時間の短縮やパワーダウンに利用できるので、今回紹介するようなかけ方を行わない場合でも役立ちます。そして重要なのが揉み込みです。塗布しただけでは剤は十分に浸透しにくいので、何らかのアクション(他には熱や振動など)を加えて浸透を促します。手触りが求める質感に変化するまで行います。この「浸透させるアクション」と「手で感じる事」と「塗布前の水分コントロール」は処理剤使用の上で無くてはならない事なので、しっかりと行って下さい。この後の処理剤使用時には上記の事がマストになっていますので記述は省きます。この後チェンジリンスをしてカット→前処理に移ります。

次は前処理です。前回も今回同様クリープを行っていますのでパーマを施した部分にはしっかりとカールが残っています。このカールの残っている部分と新生部の状態を近づけてからパーマ行程に移ります。新生部は先ほどの浸透促進原液で緩ませていますので、既パーマ部を疎水に近づける為にファイベータを使用し、路づくりと穴埋めを行います。今回の髪のダメージレベルではこの穴埋めで十分に疎水に持っていけるので、髪の状態を均一にする処置はここまでです。今回、カールの残っている部分はほぼこのままのリッジが利用できるので、次は、薬剤の浸透を抑制する目的でこの部分に裏オイルを塗布し、リキッド状の1剤の浸透をコントロールします。前処理はここまでになります。

ワインドの後1剤(クリープH)塗布になります。この時も薬液の浸透を助ける為に揉み込みを行います。薬剤の浸透しにくい髪なので放置時間は圧縮蒸気をかけながら長めの3分に設定します。

放置後流水で中間水洗を行います。1剤はもう必要ないので髪に残らない様にしっかりと除去します。

次は中間処理です。1剤の封鎖の為にヘマヘマ(10倍希釈)、リッジ感を出す事と内部補修を狙っていきいきミスト5倍を塗布します。

ここでクリープに入ります。湿熱下でクリープが起こりやすい為、圧縮蒸気を当てた後に、ラップで密封し遠赤で時間を置きます。1剤放置時間と合わせてミクロクリープが狙える15分を目安に時間設定します。その後、カールチェックに移ります。

チェック後OKならば、2剤がブロムなのでキトキト(10倍希釈)を塗布し、収斂を狙いポリK(10倍希釈)を塗布し、2剤に移行します。ブロム酸は酸性領域で分解されやすくなり活性酸素を発生するのでキトキトを酸リンスとして使用します。ポリKは髪を収斂させる効果があります。これによりS=Sの距離を近づけて再結合を補助します。キトキト、ポリKを効かせる為に2分程時間を置いた後2剤を塗布します。放置時間は5分。この間に2度付けをします。

ロッドアウト後、流して後処理に移ります。後処理は主に疎水に導くような処理が中心です。

ヘマヘマ(10倍希釈)→βレイヤーエマルジョン→キトキト(10倍希釈)チェンジリンスの順に使用します。

ヘマヘマはデトックスとキトキト・パーマの定着UP、βエマルジョンは内部補修・収斂、キトキトはph調整・外部補修を目的として使用します。ヘマヘマとキトキトはチェンジリンス時に頭皮への効果も意識して使用します。

この後流し→仕上げで終了です。

細かい説明等、セミナーでは時間に合わせて組み込んでいくつもりですが、今回は長くなりすぎてしまうのでこのくらいの説明にしています。

今回は僕の問いかけ方が悪かったのか長々と文章書かせる事になってすみませんでした。しかしながら実に読みごたえがあり宮内さんのパーマに対する考え方の確かさがしっかり伝わってきました。

今回の記述は何度も読み返させてもらいましたが、本当に良い意味でツッコミ所がなく只々感心させられました。パーフェクトです。

ですから、三つのパーマ課題の総評を書かせてもらいます。

何と言ってもクリープをフルに活用したパーマということが非常に魅力的です。併せて目を引くのが収斂の巧さですね。僕もしっかり学ばせていただきました。リトルの言うアストクリープをしっかりご自身の形として実践しておられる。宮内さんのパーマセミナー、是非受講させて頂きたい、そんなふうに思わせてもらいました。

パーマ課題三つ大変ご苦労様でした。他の課題も期待してます。

次に移りましょう。

美容の先輩に興味を持って頂き嬉しく思います。

調子に乗らないよう気を引き締めてこの先も臨んでいこうと思います。

次回はカラーの課題をアップします。

ご指導よろしくお願いします。

課題:カラー①

■テーマ

ブリーチ、グレイ均一染め

■施術前の髪(や肌)の状態

●2ヶ月毎に「部分的なブリーチ→マニキュア」、アルカリカラー

●2か月前にパーマ、アルカリカラー・マニキュア

●中間~毛先:ダメージレベル3~4

●ブリーチ部分:ハチ~バックポイントより下、トップに数本

●30~40%のグレイヘア

■目指す仕上がり

●大人しいバイオレット

●2ヶ月ほどの期間だけ落ち着かせる

●その後、明るくする場合に邪魔にならないくらいのトーンダウン

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

●前処理:3種ミスト5倍、特トリ、ブリーチ部にポリK10倍

↓

●薬剤塗布

・ブリーチ部にプレピグメンテーション:4トーン

↓

・全体の根元(新生部)に5トーンと8トーンのMIX塗布

↓

・10分放置

↓

・新生部以外に8トーン(ブリーチ部を含む)

↓

・10分放置

↓

●中間処理(セット面)

・特トリ→ブリーチ部にヘマヘマ10倍・ポリK10倍→キトキト10倍

↓

・ネープの乳化

↓

●中間処理(シャンプー台)

・シャンプーボールにお湯を溜め、キトキトを塗布し全体の乳化

↓

●流し→シャンプー

↓

●後処理

・ヘマヘマ10倍→パワードエマルジョン→キトキト10倍→チェンジリンス

↓

●トリートメント→流し

↓

●仕上げ:ボリュームアップミスト・ガルバエマルジョン・CV

■各施術工程の意図

●前処理

・ポリK10倍:ブリーチ部を収斂させて疎水に傾け、カラー剤の定着を向上する。

●セット面での中間処理

・シャンプー台が「Yume」なので、ヘッドピローの部分の乳化をセット面で済ませてしまいます。

●中間処理(セット面)

・特トリ:乳化による摩擦でキューティクルが剥離してしまう事を防ぐための接着。

・ヘマヘマ:緩みの大きいブリーチ部の色持ちを良くする為、酸化重合を促進し、染料の定着UPを狙う。

・ポリK:ブリーチ部を収斂して疎水に傾け、染料が流れ出にくくする。

・キトキト:phを下げ、キューティクルの膨潤を抑えて乳化による摩擦を軽減する。

●中間処理(シャンプー台)

・キトキト:ph調整。上記のセット面での処置と目的はほぼ同じ。1度や2度の酸リンスでは仕上げ時に等電点まで下がりきらないので、何回か行う。

●後処理

・ヘマヘマ:残留過水の除去

・パワードエマルジョン:ph調整、内部補修

・キトキト:ph調整、外部補修

■修正を加えた施術箇所

なし

■修正の理由

なし

■結果および考察

●コンディションの異なる部分の染まりも均一で、2カ月後に明るいカラーを施す場合も邪魔されない仕上がりに出来ました。

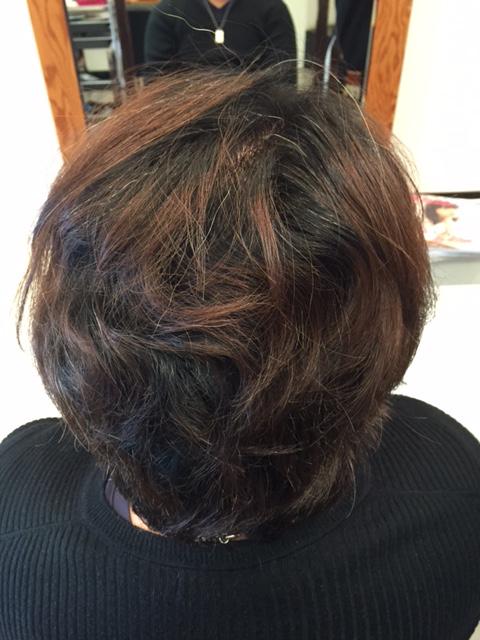

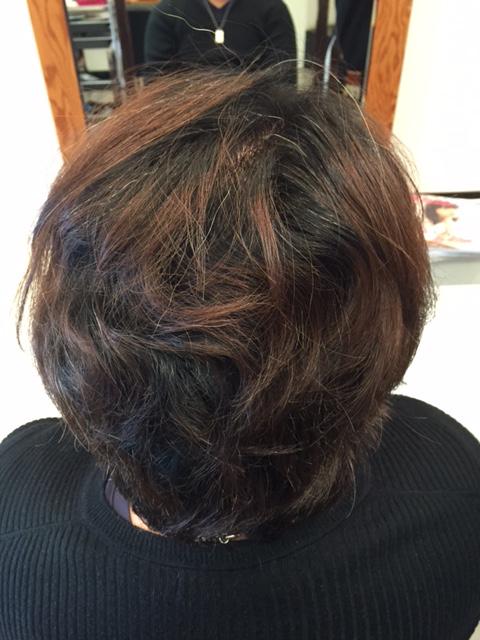

<画像>

1枚目&2枚目:ビフォー

3枚目&4枚目&5枚目:アフターです。

僕は講習活動の中で、一般の美容師さんのカラーにおける処理の意識の低さを感じることが多いです。そんな中で、カラー処理こそリトルの真骨頂と思ってます。

ということで、カラーも張り切って参りましょう!

今回目指す仕上がりに

●2ヶ月ほどの期間だけ落ち着かせる

●その後、明るくする場合に邪魔にならないくらいのトーンダウン

とありましたが、この2点において特に意識、または効果を狙った処理、工程はありますか?

今回からはカラーでお願いします。

●2ヶ月ほどの期間だけ落ち着かせる

●その後、明るくする場合に邪魔にならないくらいのトーンダウン

上記の目的を達成させる為に意識した処理、行程についてですが、先ずはカラー剤の選定(これがしっかりしないと話になりません)、そして、兎にも角にもカラー剤のパフォーマンスを最大限に引き出す事に重きを置いて処置しています。

ざっくり申しますと「土台づくり」と「ニュートラルな状態に戻す」、この二項目です。

「土台作り」では、カラー剤の浸透発色と色持ちを向上させる事を狙った下記の処置を行います。

●前処理で髪の状態に合わせてしっかりと「路づくり」「穴埋め」「接着」「収斂」を行い、染料が毛髪内部に浸透し定着する土台を構築します。

使用処理剤はネオミスト、3種混合原液、特トリ、ポリKです。

「ニュートラルな状態に戻す」に関しては、キューティクルの状態・ph・内部の疎水化・デトックス。これを注意して下記の処置を行います。

●カラーチェック後の中間処理時に、摩擦によるキューティクルの剥離を防ぐ狙いで「接着」「収斂」「ph調整」を行います。

使用処理剤は特トリ、ポリK、キトキトです。(特トリ、ポリKがβエマルジョンの場合もあります)

●カラシャン時に過水除去の効果のあるシャンプー剤を使用します。→トイトイのルイボス等

●後処理で「デトックス」「内部補修」「収斂」「ph調整」を行います。

使用処理剤はヘマヘマ、パワードエマルジョン(3種混合原液・ファイベータ・βエマルジョン・パワードベータ・ハイエマルジョン使用の場合有り)、キトキトです。

●アウトバストリートメントで主に「CMC補給」「収斂」「皮脂の路づくり」を狙います。

使用商材はガルバエマルジョン、キューティクルベールです。(ガルバミスト、ベータミスト、βエマルジョン、アジアンムーン等使用の場合有り)

頭皮にトラブルのある場合はジャムゥスカルプローションを使用します。

上記の処置によりカラー施術前の髪の状態《等電点で髪が引き締まっており、内部密度が十分で、細胞(キューティクル)間にCMCが存在し、キューティクル上に皮脂の通り路があり、キューティクルが水分により開閉する状態で、毛髪にアルカリ剤、過酸化水素等が存在しない》に近づけます。

このざっくり2項目以外にもう一つ

●中間処理で、染料が流出しやすいブリーチ部に発色促進の作用のあるヘマヘマを使用し、重合を促進させ「染料が大きくなり出口から流出しにくくなる」状態を狙います。

カラー施術では、パーマよりもphの振れ幅によるCMCの溶解、流出とこれに伴うキューティクルの剥離が起こりやすいので、CMCの補給とph調整、摩擦に特に特に気をつけています。

今回も詳細な記述ありがとうございます。

二カ月後に明るくすることが、可能なカラー剤を選択し、且つ、そのカラーが二カ月間しっかり色持ちするための処理、工程ということですね。

記述通りしっかり土台作りが出来ていると思います。

著しくコンディションの違うブリーチ部の処理も丁寧でいいと思います。

今回の施術、後処理でパワードベータを選択されていますが、その理由をお聞かせください。また、この工程で他の薬剤選択もあるようですが、どう使い分けておられますか?

どうも話が長くなっていけません。今回もすっきりさせようと思いますが、たぶん長引きます。

●パワードエマルジョン選択の理由

パワードエマルジョンを後処理使用する機会はそれほど多くありません。通常、内部補修・収斂・ph調整の度合い的に「モデルさんのベースのダメージレベル」ではパワードβを使用します。ですが、このモデルさんはもともと油を抱え込みやすい髪質で、ブリーチ・パーマ部のキューティクルの状態(ざらつき多)的に「べたつき」が出やすい環境でしたので、パワードβよりさらりと中に入るパワードエマルジョンを選択しました。

●他の薬剤の使い分け

通常は(1)βエマルジョンか(2)パワードβをそれぞれダメージが(1)少ないor(2)大きいで使い分けます。これは効果を内部補修・収斂メインに期待するか、さらにph調整まで期待するかの違いです。

通常外の場合はと言いますと、「トリートメントのオーダーが入らないけれど、トリートメント無しだと仕上がりの手触り等が満足いかないな」という場合にファイベータをヘマヘマの後に組み込みます。商売ですのでお客様との距離感で「やる」「やらない」があります。

もう一通り、トリートメントのオーダーが入ったか、営業外の施術時、共にハイダメージ毛の場合。

ヘマヘマ(デトックス)→3種ミスト5倍(内部補修)→ヘマヘマ(架橋)→ハイエマルジョンorパワードエマルジョン(内部補修・収斂・ph調整)(硬毛、軟毛等の違いにより使い分け)→パワードβ(内部補修・収斂・ph調整・乳化破壊)→キトキト(ph調整・外部補修)という処置を行います。

因みに、今回のモデルさんは硬毛多毛寄りですが、加齢毛でしたのでパワードβの代わりに使用したのは×ハイエマルジョン○パワードエマルジョンとしました。

今回も、なるほど!と思わせてもらえる回答ですね。

こういう施術者のさじ加減が垣間見える所はセミナー受講者さんも特に食いついてくれると思うので、しっかりアピールしたい所ですね。

パワードエマルジョン選択理由も繊細さが感じられとてもいいと思います。

僕の場合、シャンプーにキトキト混ぜるくらいph調整重視なので、臨店講習などでは、パワードβ推しになる事が多いですが、後処理もしっかりバリエーションを伝えていくことが大事だと思います。

それでは次に進みましょう。

「施術者のさじ加減」「行程のバリエーション」

しっかり覚えておきます。

今回もアドバイスありがとうございます。

次回もよろしくお願いします。

課題:カラー②

■テーマ

ハイライトを生かしたトーンダウン

■施術前の髪(や肌)の状態

●新生部15cm。

頭頂部、顔周りにハイライト。

毛先に複数回のブリーチ履歴。

●ダメージレベル2~4、毛先に熱ダメージ多少有り。

■目指す仕上がり

●ハイライト・ブリーチ部を透かした8トーン・パープル寄りのアッシュ

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

●プレーンリンス後ハイダメージ部にBYAC塗布→チェンジリンス

↓

●前処理:3種ミスト5倍、特トリ、ポリK10倍をダメージに合わせて塗布

→圧縮蒸気

↓

●カラー塗布:根元ギリギリから毛先にかけて薬液塗布→10分放置→

残液で根元塗布→5分放置後チェック

↓

●中間処理(セット面)

・ブリーチ部毛先にヘマヘマ10倍→特トリ→ポリK10倍→

キトキト10倍→ネープ乳化

↓

●中間処理(シャンプー台)

・キトキト→シャンプーボールにお湯を溜めて乳化

↓

●シャンプー

↓

●後処理

・さらさらシードミスト5倍→ヘマヘマ10倍→パワードベータ→

キトキト10倍→チェンジリンス

↓

●トリートメント

↓

●仕上げ:ジャムゥスカルプローション、ガルバミスト、CV

■各施術工程の意図

●BYAC:毛先内部構造の補強

●前処理

・ポリK:緩んでいる毛先を引き締めてカラーの乗る土台固め

※熱ダメージ対策で浸促の使用も考慮しましたが、ブリーチによる緩みもあるので使用しませんでした。

●中間処理

・ブリーチ部毛先ヘマヘマ:酸化重合を促進してカラーの定着UP

●後処理

・さらさらシード:もともとさらさら系の髪質なので長所をより生かす為に使用しました。

■修正を加えた施術箇所

なし

■修正の理由

なし

■結果および考察

狙い通りの仕上がりです。ハイライト部分のブリーチによるリタッチや、毛先の退色対策で毛先部分を濃いめの仕上がりにしてグラデーションカラーにしたり、毛先に赤を多めに入れて染めたてはツートーンカラーにしたり等のレシピも考慮していたのですが、モデルさんの希望でシンプルなトーンダウンになりました。

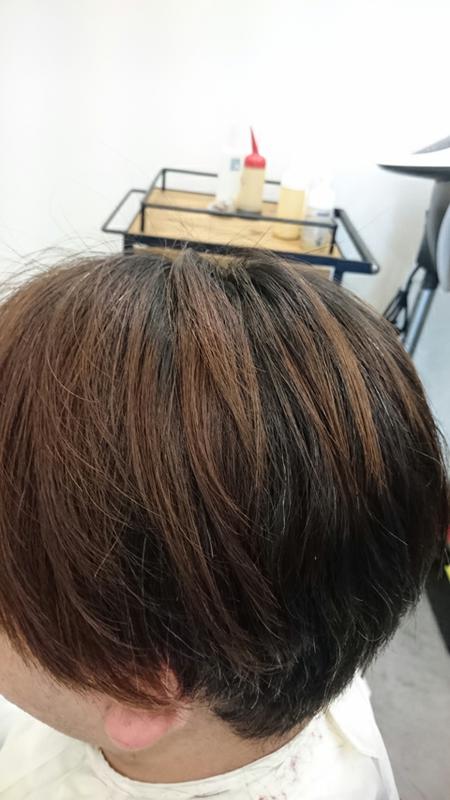

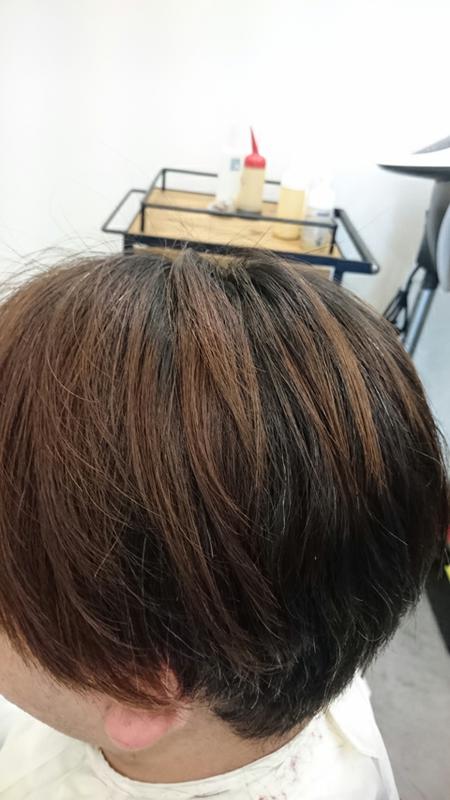

<画像>

1枚目&2枚目:ビフォー

3枚目&4枚目:アフター

写真をしっかり拝見させて頂き、色出しもさることながら毛先の収まりに目が行きました。きれいに収まりましたね。

毛先に熱ダメージ多少ありとされていましたが、このモデルさんの毛先の熱ダメージはどの様な状態と判断、解釈しましたか?

熱ダメージについてですが、髪の外側(キューティクル及び、コルテックスの外周)に影響がある程度です。しなやかさが残っていた為、中心・内部に熱変性は無いと判断しました。CMCの流出が目立ち、枝毛も確認出来ましたが、カラー剤の浸透・発色については処理剤の「路づくり・S=S補給・穴埋め・接着・収斂」で対処出来ると判断し、「緩める」行程は踏まずに施術に入りました。

なるほど、しなやかさが残っていたという触診からの判断が良いですね。ここは、是非、受講者さんに伝えたいとこです。

今回、前処理の前に、ハイダメージ部にBYACを使用していますが、仕上がりにどのような効果がありましたか?

実際に現場で体験できる「手」と「目」から得られる情報を基に、「髪が今置かれている状況」と「健康毛に近づける為に必要な要素」を判断しているという事をシンプルに伝えられるように心に留めておきます。

BYACの件ですが、髪の質量、密度、動き、見た目の滑らかさ等、BYACを使用した部分と使用していない部分の質感が近づきました。

今回の施術で、僕の目を引いたのが、毛先の収まりでした。

宮内さんの言われる通りハイダメージ部とそうでない所の差が埋まっているからだと思います。BYACによるs-s導入で前処理の疎水結合が、よりしっかりしたものになるイメージができます。

僕はカラーの前々処理にBYACを使う発想がなかったので、是非試してみたいと思います。

今回のお答えで興味深いワードがありました。ここからはセミナーで受講者さんから出た意見交換的な質問という体で聞いて下さい。

あくまで、写真からの考察ですが、僕のこのモデルさんの毛先に対するアプローチは、前処理で、3種ミスト3倍、βエマルジョンしっかり入れ込み(場合によっては複数回塗布)、特トリ、ポリk50〜100倍

前処理より先は、ほぼ同じ施術をすると思います。

ビフォア写真の毛先の浮き上がりから、内部の空洞化を意識しました。

ここで、前述した興味深いワードですが、宮内さんの記述にある、髪の質量、密度というとこです。僕の場合、前処理で実弾的にPPT、脂質を入れ込んでこれを実現しようとしているのですが、宮内先生は僕のこの施術についてどう思いますか?

どうぞ、遠慮なくセミナー中に出た意見交換的質問の体でお答え下さいね。

ご質問頂いた前処理について答えさせていただきます。

榊さんのプランニングした前処理について私が抱いた感想ですが、「さすが盤石だなぁ」です。前処理段階で毛先のダメージ部分内部がほぼ健康毛と同等の疎水状態になっているのではないでしょうか。この後の中間処理、後処理で施すケアに対するシェアの大部分が前処理で済んでいるのではないかと思います。初めにぎっしりやるだけのことをやって中間処理、後処理時には都度、最低限必要な行程を踏めばよさそうです。アシスタントにお客様を引き継ぐ際にもイレギュラーな場面に出くわしにくそうで安心です。勉強になります。

私の前処理に担わせている役割の範疇は、「薬剤の仕事が滞りなく行われ、且つダメージが進まない範囲」です。コンディションUP、補修の役割は薬剤の「開く」仕事がひと段落した後の中間処理、後処理に担わせてますので、「これでもかっ!」というほどの前処理に新鮮な気持ちです。

榊さんの施術の選択を参考にすれば、前処理時の薬剤のパワーダウンに割く処理やダメージ部分ごとに薬剤を使い分ける処理が省略できそうです。ケースによって使い分けをしようと思います。私の引き出しが増えました。ありがとうございます。

今回は回答しづらい問いかけでごめんなさいね

セミナー終了後にやって来る行列質問の体で問いかけさせて頂きました。

私事ですが、僕はこの行列質問をセミナーの醍醐味と感じています。

受講者さんと個人的にコミニケーションとれる楽しい時間です。

切実な質問、相談もあったりしますがコアな受講者さんから多いのが「私はこうしてますがどうですか?」的な質問です。

この手の質問は、セミナー時より具体的な話しができ楽しいのですが相手の施術意図もくみ取り且つ自分の施術と照らし合わせて相手に理解して頂くハードルの高いものでもあると思っています。

今回の宮内さんの回答は前述した事を十二分に満たしていたと思います。

お見事!です。

特に、【薬剤の「開く」仕事 】というワードが刺さりました。

こういう意識、感覚があると全工程において処理がより緻密なものになるでしょうね。

それでは次に進みましょう。

今回頂いたお題は少々緊張しました。

とにかく、受けた質問に答え、自分の考えを講師としての立場を踏まえて伝えることを意識しました。

次回もよろしくお願いします。

課題:カラー③

■テーマ

ブリーチ後ヘアマニキュア

■施術前の髪(や肌)の状態

●1月半毎にブリーチ(毎度毛先まで)後マニキュア・アルカリカラー・カラートリートメント

●施術時の処理やホームケアをしっかり行っているので、見た目ほどのダメージは無く、手触りは良好だが毛先は張りがない。

■目指す仕上がり

●均一トーンにブリーチ後ムラなくマニキュア

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

●前処理

・新生部:浸透促進原液ミスト5倍

・ブリーチ部:3種ミスト5倍→特トリ→ポリK10倍

・ブリーチ部毛先:裏オイル

・裏オイル塗布前に圧縮蒸気

●薬剤塗布

・新生部パウダーブリーチOXY6%塗布

・15分遠赤加温

・ブリーチ部薬剤塗布:クリームブリーチに10%エマルジョンタイプのトリートメントを混ぜたもの

OXY1,5%を塗布。

・15分遠赤加温

●流し&シャンプー:キューティクルに逆らわず行う。

●後処理&前処理

・ヘマヘマ10倍→シブミン10倍→BYAC→ヘマヘマ10倍→チェンジリンス→3種ミスト5倍→パワードベータ→ポリK10倍→キトキトの濃度を徐々に上げながらチェンジリンス

●マニキュア塗布

●遠赤加温20分

●クーリング

●シャンプー→βエマルジョン→トリートメント

●仕上げ:ガルバエマルジョン・CV

■各施術工程の意図

●前処理

・浸透促進原液ミスト5倍:時間や負担をなるべくかけずに既染部にトーンを合わせる目的。

・ポリK10倍:毛髪強度の補強

●クリームブリーチ+トリートメント

・前々回に行ったアルカリカラーの残留色素と馴染みやすくする事で脱線を補助する目的。

●マニキュア前の処理

・膨潤度合いの高い髪を徐々に疎水に導く目的。

・先ずはデトックス→少し収斂・ph調整→毛髪強度UP→その補強→穴埋め→接着・収斂・ph調整→収斂→ph調整・収斂

・マニキュアの乗りを良くする為に髪をプラス寄りにしておく。

■修正を加えた施術箇所

●マニキュア前にファイベータ→ポリK5倍

■修正の理由

●毛先の疎水化が物足りなかった為。

穴埋め後に接着を行わない理由は油分でマニキュアの付きが悪くなるのを予防する為と、今回の処置は収斂に重きを置いて疎水化を目指したので、内部補修がメインではなく、濃度の濃いポリフェノールのクッションの役割でファイベータを使用している為です。

■結果および考察

・ブリーチの抜けも次のマニキュアの邪魔にならないほど抜けました。

・マニキュアも酸性処理をしっかり行ったので、色ムラもそれほどなく仕上がりました。

・(若干毛先が濃いですが)ブリーチ後、アルカリに傾いてマイナスに帯電した髪をしっかりプラスに持って行った結果が出ました。

・毛先の引っ掛りも無くダメージケアも両立出来ました。

<画像>

1枚目&2枚目:ビフォー

3枚目:ブリーチ後

4枚目&5枚目:アフター

早速ですが、前処理の意図として、ポリK10倍:毛髪強度の補強とありましたが、その仕組みを教えてください。

御質問頂いた「ポリK10倍:毛髪強度の補強」の仕組みですが、

3種・特トリでダメージホールの穴埋め・接着を行った後にポリKで収斂を行う事で出口が狭まり、PPT等の流出が抑えられます。

そして、髪が収斂することで隙間が少なくなり、薬剤の過剰な侵入・残留が減少します。

「薬剤に対する防御力の向上」と「薬剤が残留することにより起こるダメージのリスクの減少」を期待しています。

やはり、ポリkで毛髪強度の補強ではなく、3種、特トリ合わせての毛髪強度の補強ということでよろしいですね。

内部の空洞化が心配されるブリーチ部は中身をしっかり埋めてから、収斂させることが大事ですね。

今回、素晴らしい発色のマニュキアに感心させらておりますが、マニュキアの前処理が非常に大事だと思います。

【キトキトの濃度を徐々に上げながらチェンジリンス】とありましたが、どのくらいの濃度まで上げたのでしょうか?

また、そのチェンジリンスのやめ時はどう判断されていますか?

榊さんの仰る通り3種・特トリと合わせての事です。また、詰めが甘かったです。反省します。

キトキトの濃度ですが、最終的には2倍程度まで高めています。10倍でチェンジリンス後、《「そこに10倍を作るのに使用した量のキトキトを加えてチェンジリンス」×3回》これで概ね2倍になる計算です。

やめ時の判断要素ですが、

1つはイメージです。髪の中でアルカリが消滅していく様、髪が引き締まっていく様をイメージしています。

もう1つは、髪の収斂具合を手で感じる事です。手にまとわりつくような緩み具合から、等電点に近づくにつれ、しっかり強度を増していく様を手で感じます。髪本来のしなやかさが出てきたらやめ時です。

いきなり濃いものでなく疎水に向いて行ってる様を感じながら高濃度に持っていってるわけですね。

それも、この行程が単なるph処理ではなく、ちゃんと緻密な疎水処理が行われているから良い結果も出ているのでしょう。しっかりリトルらしさが出てますね。

それではこれでカラー課題を終了としましょう。

次の課題も宜しくお願いします!

講習で教わっている事が結果に直結してくれるので助かっています。

次回もよろしくお願いします。

課題:トリートメント①

■テーマ

ヘアストレッチ併用のダブルトリートメント

■施術前の髪(や肌)の状態

●うねり毛と加齢毛のミックス、広がる髪質。

●フロントコメカミ下にブリーチ。

●毛先はアイロンの熱による硬化と引っ掛り有り。

■目指す仕上がり

●しなやかでまとまりのある仕上がり。

●ドライの加減でクセを「生かせ」も「抑え」もできるストレッチ具合。

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

《ヘアストレッチ前処理》

●シャンプー→流し→タオルドライ→全体に浸透促進ミスト5倍→ブリーチ部、毛先にBYAC→ブリーチ部、毛先にヘマヘマ10倍希釈→チェンジリンス→タオルドライ→全体にファイベータ→ブリーチ部、毛先にベータエマルジョン→チェンジリンス→タオルドライ

《ヘアストレッチ・アイロン&薬剤処理》

●ドライ→アイロン→ソニルクリープS塗布3分放置→流し→ヘマヘマ10倍希釈→チェンジリンス→タオルドライ

《ファーストトリートメント&クりープ》

●全体に3種ミスト5倍→全体に特トリ→全体にポリK10倍希釈→ブリーチ部にポリK5倍希釈→圧縮蒸気噴射後ストレート状に髪をキープした状態で遠赤10分→流し→タオルドライ

《セカンドトリートメント&ヘアストレッチ再結合》

●ブリーチ部&毛先にファイベータ・ハイエマルジョン・パワードベータ→キトキト10倍希釈→流し→BⅡローション塗布5分放置→流し

《ヘアストレッチ後処理&外部補修》

●ヘマヘマ10倍希釈→キトキト10倍希釈→流し→タオルドライ→[裏オイル→キトキト10倍希釈]×3回→流し→トリートメント→流し

《仕上げ》

●ガルバミスト・CV→ドライ

■各施術工程の意図

《ヘアストレッチ前処理》

「浸透促進ミスト5倍」

・たんぱく質を緩めて歪みを慣らしやすくする

・熱変性したたんぱく質を緩めて剤の浸透を補助

「ブリーチ部、毛先にBYAC→ブリーチ部、毛先にヘマヘマ10倍希釈」

・<BYAC>毛髪強度の補強、トリートメントの土台作り

・<ヘマヘマ>BYACの定着UP

「全体にファイベータ→ブリーチ部、毛先にベータエマルジョン」

・カーリング剤の前処理

《ヘアストレッチ・アイロン&薬剤処理》

「ソニルクリープS塗布3分放置」

・通常ならばエマルジョンタイプの還元剤を用いて5分~7分放置後流すところですが、「毛先及びブリーチ部への還元剤の影響を最小限に抑えつつ、うねりを抑える」為に還元剤のパワー・作用時間を抑え、うねり対策にはクリープを利用します。

「ヘマヘマ10倍希釈」

・クリープSの作用を封鎖

《ファーストトリートメント&クりープ》

「圧縮蒸気噴射後ストレート状に髪をキープした状態で遠赤10分」

・うねりを和らげる為に、S=Sが外れた髪をストレート状にして湿熱を与え、クリープさせます。

《セカンドトリートメント&ヘアストレッチ再結合》

「キトキト10倍希釈」

・BⅡローションを効かせる為にph調整。

・パワードベータにもph調整の要素は有りましたが、毛先を中心に効かせていたのでキトキトも使用しています。

・もし全体にパワードベータを効かせていたとしても、エマルジョンタイプよりリキッドタイプの方が速やかに深部まで浸透するので、時間短縮や保険の狙いでキトキトを使用します。

《ヘアストレッチ後処理&外部補修》

「ヘマヘマ10倍希釈」

・デトックス、トリートメント架橋UP

■修正を加えた施術箇所

なし

■修正の理由

なし

■結果および考察

セカンドトリートメントのタイミングをBⅡローションの前後で迷いました。

薬剤処置を全て終えてからにしようか、閉じる前に入れ込んでおくかです。

今回は、ブリーチ部分と毛先のダメージ部分の構造の緩みがありましたので、結合を閉じる(締める)前に内部の補強を行う選択をしました。

「開いている間に少しでも多く内部を満たして密度を高めた状態で再結合を行たい」「ブリーチ部と毛先のファーストトリートメントの定着が他の部分より悪いであろう」この2つの想いで選択を決めました。

<画像>

1枚目&2枚目:ビフォー

3枚目&4枚目:アフター

新課題、宜しくお願いします。

今回のビフォア、アフターを見比べると、ストレッチがかなり効いているように思えます。

薬剤はクリープsということですが、ビフォアのうねりから考えると、クリープを利用すれば、薬剤はリキッドタイプで、ヘアストレッチは可能と考えてよいですか?

今回からはトリートメントでお願いします。

ご質問頂いた「クリープを利用すれば、薬剤はリキッドタイプで、ヘアストレッチは可能か」ですが、その通りの結果が出ます。

パーマをかけるときの考え方と同様の考え方になります。結合を緩めてから毛髪内部の応力を高め、求める形状にキープしたままクリープを行います。

因みに、考察に書き漏れましたが、どのような髪の状態でも、ある程度強めの薬剤を使用したほうが手触りは良好になります。今回の場合だとクリープHを選択すれば良かったかなと。くせをある程度残す計算を薬剤のパワーで調整しようとしたのですが、クリープタイムで調整すればよかったです。

非常に興味深い施術なので、ストレッチに集中して細かい質問になりますが、ご容赦下さい。

①施術前のモデルさんの癖は、濡れている状態でうねりはありますか?

②クリープ時、ストレート状に髪をキープはどういうふうにしてますか?

③もし、モデルさんの癖が濡れた状態でもうねりがあるなら、アイロン後のクリープS塗布で、うねりの戻りはありますか?

ひとまずこの3点宜しくお願いします。

ご質問頂けるのが楽しみなので、「ご容赦」などとんでもないです。お気遣いありがとうございます。

では、お答えしていきます。

①施術前のモデルさんの癖は、濡れている状態でうねりはありますか?

Ans:施術前の画像の1/3程のうねりがあります。

②クリープ時、ストレート状に髪をキープはどういうふうにしてますか?

Ans:うねりの強さによっていくつか実践しています。コーミングのみの場合、ワインディングペーパーやハイライト用のペーパーで挟む場合、粘性のあるトリートメントを塗布する場合、大抵この3パターンを使い分けています。今回はモデルさんの髪が肩上でしたので、肩に当たって曲がる恐れがなかった事と、浸促・アイロンを終えた時点でウェットにした状態のうねりが抑えられて(必要以上に髪を揉んだり曲げたりすればうねります)いましたので、コーミングのみで対処しています。

③もし、モデルさんの癖が濡れた状態でもうねりがあるなら、アイロン後のクリープS塗布で、うねりの戻りはありますか?

Ans:施術前のうねりの強さ、ダメージレベル、S1由来の癖の強さにより変わってきます。

施術前の時点でうねりが強い場合は戻る確率は高くなります。

ダメージレベルが大きければ浸促の効きがよくなる分同じ強さのうねりでも戻る確率は低くなります。

うねりがS1由来によるところが大きければ大きいほど戻る確率は高くなります。

クリープの時のストレートキープの方法が1剤塗布後のうねりに合わせて3パターンあるわけですね。

エマルジョン、リキッドにかかわらず、これを取り入れるとストレッチの幅が広がりそうです。僕も是非試させて頂きます。

トリートメントに関しても、クリープを滞りなく行う為のファーストトリートメント、質感を作りに行くセカンドトリートメントというふうに感じられ良いと思います。

ストレッチにトリートメントが加わり、より上質なストレッチになっているようですね。

セカンドトリートメントのタイミングも宮内さんの記述に賛成です。

それでは次に進みましょう。

榊さんに賛同していただけると心強いです。

ストレート状に形を移行させるクリープの時には、カールにする時より収斂を強めに調整すると良い結果が出やすくなります。

次回もよろしくお願いします。

課題:トリートメント②

■テーマ

ハイダメージ毛へのトリートメント、或る一つのアプローチ

■施術前の髪(や肌)の状態

●何度もブリーチを繰り返したハイダメージ毛。中間~毛先はテロテロの親水毛。

■目指す仕上がり

●親水部を疎水に近づけしなやかさを取り戻す。

■施術前の髪(や肌)から考えた施術工程

●シャンプー後、毛先を中心に「BYAC→ヘマヘマ10倍→チェンジリンス」を、手ごたえが出るまで繰り返す。

↓

●毛先にポリK10倍→キトキト10倍→チェンジリンス

↓

●全体に3種ミスト5倍→毛先に3種原液→全体に特トリ→毛先にポリK2倍→チェンジリンス

↓

●毛先にBYAC→ヘマヘマ10倍→流し

↓

●毛先にファイベータ→パワードエマルジョン→パワードβ→流し

↓

●キトキト10倍→裏オイル→キトキト10倍→裏オイル→キトキト10倍→流し→トリートメント→流し

↓

●ガルバミスト→CV→仕上げ

■各施術工程の意図

<シャンプー後、毛先を中心に「BYAC→ヘマヘマ10倍→チェンジリンス」>

・ハイダメージ部の土台を補強。S=Sを入れ込み、定着のためにヘマチン。1度では効果が得られないので繰り返す。

<毛先にポリK10倍→キトキト10倍>

・緩みが大きいため、収斂・外部補強を施し、後のトリートメントの流出を防ぎ、定着部を安定させる。

<全体に3種ミスト5倍→毛先に3種原液→全体に特トリ→毛先にポリK2倍>

・全体に路づくり・穴埋め。その後ハイダメージ部をさらに穴埋め→接着後ハイダメージ部をしっかり収斂。

<毛先にBYAC→ヘマヘマ10倍>

・ベースが出来たところにさらにS=Sを補給・定着

<毛先にファイベータ→パワードエマルジョン→パワードβ>

・ハイダメージ部にトリートメントを重ねる。

<キトキト10倍→裏オイル→キトキト10倍→裏オイル→キトキト10倍>

・擬似キューティクルづくり。

■修正を加えた施術箇所

●なし

■修正の理由

●なし

■結果および考察

●手触り・つやは向上。白けていた毛先の色が落ち着いているので中身は詰まっているはず。が、しなやかさがいまいちでドライ時に毛先が乾くのが遅かった事から疎水化が足らないのか。この上からさらに内部補修、ポリK原液使用の収斂、いきいきシードで張り越し補強等の処置を足せばよいのかと考えています。

<画像>

1枚目&2枚目:ビフォー

3枚目&4枚目&5枚目:アフター

考察の所に、しなやかさがいまいちとありましたが、これは硬さが残ったということですか?

今回もよろしくお願いします。

「しなやかさがいまいち」ですが、硬さとは逆に柔らかさが残りました。

「柔らかい」という表現だと聞こえは良いですが、ハリコシが物足りなく親水域に寄った仕上がりになっています。

今回もあくまでサロンワークベースで挑戦しました。

「平均的なトリートメントにかかる時間で予約を確保し、来店時に初めて髪の状況が把握できた」という条件と仮定し、「前後の予約時間」「お客様の滞在可能時間」「トリートメントに割ける予算」を客観的・平均的に考慮してトリートメントの設計をしました。

結果は考察に記入した通りです。

疎水化に対する措置を加えたのなら、もう少しハリコシは出たと思います。が、健康毛と同等のしなやかさが確保できるまでに至るかは、今の自分の知識・技術では無理だと考察します。ダメージ予防の大切さを再認識し、技術・知識の向上に精進せねばと思います。

どうしても気になるので、無礼を承知で生意気に質問をさせていただきますが、濡れると指に張り付いてくるレベルのブリーチ毛(およそ真っ当な処理を受けない条件で数回ブリーチされている髪)を榊さんはどの辺りまで修復することができますか?

時間とお金が無制限という条件でご教授お願いします。

強度回復がいまいちということだったのですね。

健康毛と同等のしなやかさを求めるなら、このモデルさんは相当な難敵です。

正直僕も完全な修復ができるとは言いきれないです。

今回、意見交換で進めたいと思っていたのでナイスなフリありがとうございます(笑)

僕のアプローチ書かせていただきます。

①シャンプー後,中間〜毛先 BYACチェンジリンス

※ある程度の強度回復、収斂をねらいます。ただし完全に締めてしまわないよう注意します。

②毛先ハイダメージ部に3種ミスト2倍→βエマ→特トリ

※強度回復感じながら複数回必要と考えます。

③全体に3種ミスト5倍→βエマ→特トリ

※これも必要ならば複数回

④ポリK塗布

※ペットボトルシャワーで塗布

100倍〜10倍くらいまでが目安、大体100倍くらいから始めて手応え感じながら濃度を使い分け。ここでも締まりすぎに注意します。

⑤ヘマ20倍→チェンジリンス→キト10倍→チェンジリンス→流し

⑥3ステップトリートメント

⑦キト10倍→裏オイル(アジアンムーン)→キト10倍→リマトリ→流し

全体を通して、締まりすぎを意識しているのはポリKで、不要いに収斂させて重くなったり、硬くなったり思ったような質感が出てくれなかった経験からです。

あくまで机上施術ですが大体こんな感じです。

ご教授いただきありがとうございます。

穴埋め、接着、軽収斂の②、③

———————————————————

②毛先ハイダメージ部に3種ミスト2倍→βエマ→特トリ

※強度回復感じながら複数回必要と考えます。

③全体に3種ミスト5倍→βエマ→特トリ

※これも必要ならば複数回

———————————————————

この「効果がでるまで重ねていく」考え方が私のスタンダードの一つになりそうです。

パーマ②の時に教えていただいたBYACの濃度を上げながらのチェンジリンスを自分の中で咀嚼し、「効果がでるまで重ねていく」事の大事さを心に留め、今回試してみましたが、3種を使うタイミングでは出てきませんでした。「BYACでベースを作った」思い込みで安心したようです。まだまだでした。

今回、緩みきった毛先の対処に、中身を詰めていれば収斂を強めに行っても問題ないと考えていたのですが、榊さんはその点についていかがでしょうか。未だポリKで硬くなった経験がなく、榊さんが経験された状況に出会ったことがないのでどうしても強気に収斂の力を使ってしまいます。

お考えをお聞かせください。

「中身を詰めていれば収斂を強めに行っても問題ない」は間違っていないと思います。

逆に言えば、「収斂させたいなら中身を詰めましょう」だと思います。

僕の修復は、脂質をしっかり使います。脂質をしっかり使った後、不要いに濃いポリKで収斂に行くと硬くなったり、最悪ネチャネチャになった事が多々ありました。

それでも修復において「脂質をしっかり入れてから収斂させたい」と思い脂質導入を優先に取り組んで行くうちに、ポリKの濃度、量、収斂感触を探るような施術になってました。

自分が適切と考える収斂状態を作る、感覚の作業ですね。

少し話しが外れますが、僕は縮毛矯正の時、1番大事なのが「還元と水抜き」と考えています。

この「水抜き」はいかにスムーズかが、大事と思っているのですが、いきなり濃いポリKで収斂させた後は水抜けが不自然に悪くなる事が多かったです。

これも、収斂が適切でないからと考えています。

こちらの経験からも収斂作業に対して、良く言えば慎重、悪く言えばビビりになっております。

修復は理論は勿論大事ですが、経験と感覚に頼るとこも大きいと思います。

宮内さんの「強気に収斂の力を使う」は根拠も感じられるので、しっかり追求されてみて下さい。

榊さんのご意見聞かせてくださりありがとうございました。

脂質の事で更に気になることが出来ました。

質問ばかりで先に進めず申し訳ありませんが、またお考えを聞かせてください。

条件にもよるとのことは承知で質問ですが、ダメージ補修時の流れの「穴埋め・接着・収斂」の行程で1か所だけ繰り返し行う箇所を作るとしたら接着行程になりますか?

そしてこれもまた断言するのは難しいと思いますが、重要度の順番をつけるとしたらどのようになりますか?

処理剤使用時のパワーバランスを榊さんはどうお考えでしょうか。

更にもう一つお願いします。

ストレート施術時に「いきなり濃いポリKで収斂させた後は水抜けが不自然に悪くなる事が多かった」ということは、表面ばかりが収斂されて中の水の出口が狭まったのでしょうか。

好奇心を抑えきれずに本筋と違う流れの質問となっていますがよろしくお願いします。

※「穴埋め・接着・収斂」の行程で1か所だけ繰り返し行う箇所を作るとしたら接着行程になりますか?

僕の場合、穴埋めと接着の間にβエマでの脂質導入があります。1か所だけ繰り返し行う箇所を作るとしたらこのβエマでしょうね。

βエマの方が特トリより入り易いと考えているので、脂質導入はβエマに担ってもらって特トリで接着という感じです。

βエマも乗せただけでは入ってくれないので、パッティングの後、上から足したりの繰り返しになると思います。

※重要度の順番をつけるとしたらどのようになりますか?

確かに順番をつけるのは難しいですが、自分の作業を振り返ると脂質導入を1番意識していますね。

※ストレート施術時に「いきなり濃いポリKで収斂させた後は水抜けが不自然に悪くなる事が多かった」ということは、表面ばかりが収斂されて中の水の出口が狭まったのでしょうか。

正直、僕もわかりません。すいません(汗)

ただ、事象としては、ポリKの濃度だけでなく、放置時間が長くてもそうなりますし、ポリK以外の酸度の高いものを使った場合もそうなる事がありました。

水抜けの良い収斂具合を作るのは濃度、酸度、放置時間の丁度良いとこを探すのが、コツだと思います。

因みにこれもトリートメントからは脱線なのですが、炭酸泉を使うようになってから、水抜けの良い収斂具合を作る精度が上がりました。

こんな感じで回答になっているでしょうか?

こういうやり取り楽しいです!

疎まれずにいられたようで安心しました。

美容のしっかりとした考えのキャッチボールができるこの環境を幸せに思います。

では、遠慮なく今回もまたお伺いさせていただきます。

・榊さんの考えるβエマの立ち位置は、「CMCで接着」より「3種でPPTを導入と同意のβエマで脂質を導入」寄りの考えで合っていますか?

ストレートの水抜きの件に関しては、

・炭酸泉がいい感じ→弱酸性でphコントロールが行いやすく、等電点に近づきやすいため疎水によって水の出し入れがしやすくなる。

・酸度の強いもの→たんぱく質の表面凝固によってべたつきが出る。

このようなことでしょうか?

榊さんのおっしゃる通り濃度、酸度、放置時間によって髪の状態(現在の私見だとph、ポリフェノールによるたんぱく質の変化)をコントロールすることがコツなのですね。

炭酸泉についても質問なのですが、

・炭酸泉の使用前後での処理剤使用のタイミングはどのようになりますか?

・炭酸泉使用時間の目安はどのくらいでしょうか?

今回もご意見お聞かせください。

よろしくお願いします。

まずβエマの立ち位置ですが、仰る通り穴埋めの意味合いが強いと思っています。

炭酸泉がいい感じなのは、うちのシャンプー台で、水道 ph7.2 炭酸泉ph4.8です。なので、phの低さが関係していると思います。

※酸度の強いもの→たんぱく質の表面凝固によってべたつきが出る

これも仰る通りだと思います。後、脂質の塗布量も大きく関係していると思っています。

炭酸泉使用前後の処理剤の件ですが、これは炭酸泉使用も含めケースバイケースです。

最後に炭酸泉使用時間の目安ですが、僕は炭酸泉をインフラと考えているので、水道の水洗と同じです。

丁寧に答えていただいてありがとうございます。

榊さんのスタンスはとても共感できます。

特に炭酸泉を水道水のように使用していらっしゃるところ、とてもうらやましい!

現在シャンプー台が3台あるのですが、同時使用が出来ず水道水のように使いたいのはやまやまですが成せておりません。「スペース」「水圧」「資金」等々、経営的内部事情が原因なので頑張ればいい話なのですが・・・榊さんのサロンではシャンプー台に対する炭酸泉の数はどうなっていますか?

本当に話が進まなくなってしまうので本筋と離れた質問はこれで最後にします。ご返答よろしくお願いします。

確かに私たち楽しい会話になっちゃってますね(笑)

うちはシャンプー台3台で3台とも炭酸泉搭載してます。

やはり各個搭載になりますか。素晴らしいです。

私も理想の仕事環境を手に入れるため励んでいきます。

ご返答ありがとうございます。

それでは次に進みましょう。

長々とお付き合い下ってありがとうございました。

次回もよろしくお願いします。

課題:トリートメント③

■テーマ

トリートメント+ストレート

■施術前の髪(や肌)の状態

●3か月前に縮毛矯正をかけたが、うねり及び膨らみを感じ毎日ストレートアイロンでセットをしている状況。

●定期的に縮毛矯正。

●ごわつき、広がる多毛。

●内部流出と熱変性で悪い意味での軽さを感じる。

●トリートメントのみの予定が急きょアイロンストレート施術も施すことに。

●因みに今回まで私はノータッチの髪です。

■目指す仕上がり

●しなやかさと質量を感じる仕上がり。

●ストレート部分はナチュラルに。

■施術前の髪(や肌)から考えた施術工程

●シャンプー→タオルドライ

↓

●浸促ミスト5倍→ファイベータ→クリープH(30秒放置)→流し→タオルドライ

↓

●毛先にBYAC→ヘマヘマ10倍→チェンジリンス→タオルドライ

↓

●3種ミスト5倍→βエマルジョン→特トリ→圧縮蒸気→ポリK10倍→ヘマヘマ10倍→キトキト10倍

↓

●ストレートに整えて全体にラップをし遠赤10分

↓

●全体に裏オイルを薄付け→ウェットアイロン→BⅡローション(5分間のうちに2度塗布)→流し

↓

●ヘマヘマ10倍→パワードβ→キトキト10倍→チェンジリンス→トリートメント→仕上げ(アウトバストリートメント:ガルバエマルジョン・CV)

■各施術工程の意図

●浸促ミスト5倍→ファイベータ→クリープH(30秒放置)

・「熱変性部の軟化及びソフトな1剤の補助」→「薬剤塗布に対する軽めの前処理」→「S=S切断」

●BYAC→ヘマヘマ10倍

・「毛先の補強」→「BYACの定着補助及び1剤封鎖」

●3種ミスト5倍→βエマルジョン→特トリ→圧縮蒸気→ポリK10倍→ヘマヘマ10倍→キトキト10倍

・「PPT補給」→「脂質補給」→「接着」→「蒸着」→「収斂」→「キトキト補助」→「外部補修及びph調整」

●ストレートに整えて全体にラップをし遠赤10分

・クリープ及びトリートメント浸透定着促進

●全体に裏オイルを薄付け→ウェットアイロン→BⅡローション

・「外部補修及び熱ガード」→「ストレート状に水抜き」→「S=S再結合」

●ヘマヘマ10倍→パワードβ→キトキト10倍

・「デトックス」→「内部補修・収斂・ph調整」→「ph調整及び外部補修」

■修正を加えた施術箇所

●3種ミスト5倍の重ね付け

■修正の理由

●なるべくシンプル(後述)に工程をすます予定でしたが流石に放ってはおけない毛髪内部事情でした。

■結果および考察

今回は前回教わった脂質の補給を早速試してみました。

効果測定がしやすいように、モデルさんの毛髪のスペックに対してシンプルな設計になっています。シンプルにしてしなやかさと質量を求めた分、キューティクルへの対処が物足りなく、毛先のおさまりが出ていません。

「しなやかさと質量を感じる仕上がり」、こちらを作るのに脂質導入がどのような効果を発揮するのかが今回の目的でした。

結果、今までの私のデフォルトの設計にほんの少し脂質導入(βエマからの特トリ)を加えただけであまりにも簡単に「しなやかさと質量を感じる仕上がり」が手に入り、感嘆とともに正直拍子抜けもしました。シンプルな操作で結果が出るリトルの商品力と榊さんの目の付け所に感服し、研鑽を積んで得たであろう先輩の技術を簡易にかすめたようでほんのり恐縮です。まだまだ頭が固いなと自己反省です。もっともっと大観する癖をつけねばなりません。

くせの戻り及び新生部も落ち着きました。

<画像>

1枚目:ビフォー

2~5枚目:アフター

トリートメント課題ラストですね。よろしくお願いします!

早速ですが、今回、癖毛の対応にヘアストレッチではなくアイロンストレートを施術されていますが、何か理由がありますか?

今回もよろしくお願いします。

以下がストレッチではなくアイロンストレートを選択した理由です。

まずはこちらのモデルさんが「毎回癖の戻りがある」とおっしゃっていたので、このタイミングでしっかりと伸ばしておこうと思いました。

確認したところ、耳後ろ及びハチ周りに強情な「癖の戻り」が見受けられ、ストレッチで対応するならばEXP+かこれに近似したパワーが必要だと判断しました。

全体の行程としてはトリートメントにストレッチを組み込んだほうがスムーズに事が進みますが、今回はトリートメントが主ですのでパワーを抑えた薬剤で結果を出そうとしました。

パワーを抑えた薬剤でこの程度の癖をしっかり伸ばすにはストレッチでは物足りなく、還元・クリープ・水抜きの行程を有するアイロンストレートを選択しました。

なるほど、強情な癖が隠れていたのですね。

今回は脂質導入のテスト的な感じだったようですが、(手応え感じていただいて何よりです)敢えて、物足りなかったキューティクルへの対処を加えるとしたら、どんな施術が加わりますか?

キューティクルへの対処ですが、今回は脂質導入の効果を確認するためベース作りから最小限の対処になっていますので、「キューティクルへの対処」と言えど、ベースをしっかり整えてから対処をします。中身を詰めてからの表面への対処になります。表面がしっかりと対処されていたとしても中が緩んでいるとそこから緩みが広がってキューティクルにも緩みが生じると考えています。

具体的に加える対処としては以下になります。

・BYACを手ごたえが感じるまで濃度を上げながらチェンジリンス

・3種ミスト5倍を塗布後揉みこんで更に重ねる

・後処理時、ヘマヘマ10倍→毛先を中心にβプレミアム3ステップ→しっとりシードミスト5倍→キトキト5倍→裏オイル→キトキト10倍→裏オイル→キトキト10倍

キューティクルへの対処で、中身詰めに言及されてるとこが流石です!

後処理時の工程もβプレミアム、シード系を駆使して完璧な布陣だと思います。

今回までのトリートメント課題を通して、単に足す、乗っけるだけではない補修という概念のトリートメントを見せていただき大変勉強させて頂きました。

それでは最終課題に進みましょう。

榊さんに教わった脂質導入の考え方、しっかりと武器にさせていただきます。

次回もよろしくお願いします。

課題:ストレート①

■テーマ

流れを感じるアイロンストレート

■施術前の髪(や肌)の状態

●二ヶ月に一度、前髪にアイロンストレート

●海外の硬水の影響でダメージ、広がりが出る。

●S2のクセがかなり強い細毛

■目指す仕上がり

●うねりを取り、流れが出るパーマをかけたような仕上がりを目指します。

※ストレートは前髪部分のみ

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

●シャンプー後<前処理>浸透促進ミスト5倍→3種ミスト5倍→特トリ→チェンジリンス

↓

●ドライ→アイロン

↓

●1剤:CA-H・EXP+(3:1)毛先薄めに塗布

↓

●8分放置→流し

↓

●中間処理:ヘマヘマ10倍、3種ミスト5倍、βエマルジョン→チェンジリンス→キトキト10倍、裏オイル

↓

●遠赤3分

↓

●ウェットアイロン

↓

●2剤:過水クリーム10分→流し

↓

●後処理:ヘマヘマ10倍、βエマルジョン、キトキト10倍→チェンジリンス

↓

●トリートメント→仕上げ:ジァムゥスカルプローション、ガルバミスト、CV

■各施術工程の意図

●前処理

・浸促:歪み矯正の補助

・3種、特トリ:ダメージレベルに対し、少し強めの補強→補修、保護、薬剤パワーコントロールの為

●ドライ→アイロン:より「疎水」且つ「求める形」に近い状態で薬を効かせる目的

*薬を効かせる髪の状態と仕上がりの状態はリンクする、というのが持論です。

●1剤8分:ドライ状態で薬を塗布する事・ダメージレベル・薬のパワーを考慮して、「パーマをかけるのに十分な量のS=S」に薬が作用するであろう時間設定

●中間処理

・ヘマヘマ:1剤封鎖・タンパク質架橋UP

・3種、βエマルジョン:補修、内部密度UP(疎水化)、コルテックスの癒着防止

・キトキト:ph調整、キューティクル補修、熱ダメージ予防

・裏オイル:キューティクル補修、熱ダメージ予防

●3分放置:1剤の放置時間8分+諸々の時間を踏まえて、狙っている「内部のズレ」に必要であろう時間(クリープタイム)

●ウェットアイロン:真っ直ぐな状態で水抜きする為・ナチュラルな質感を出す為

■修正を加えた施術箇所

●中間処理:βエマルジョン→特トリ、ポリK5倍

■修正の理由

●アシスタントと私のレシピの組み立ての相違により。シャンプー台での中間処理がヘマヘマ、3種、特トリ、キトキトで上がってきたので、裏オイルの前にポリKを使用。収斂による疎水化・クリープ促進の効果に対する意識の統一不足が原因です。

■結果および考察

●仕上がりは予想通り。

●もう20%くらいストレートよりの仕上がりの方が、伸びた時のうねりの影響が少なそうだと反省。

↓

●薬剤の浸透率をもう少し上げることで対処

↓

●放置時間、薬の形状(クリーム→リキッド等)でコントロール

<画像>

1枚目:ご来店時

2枚目:シャンプー後

3枚目:ドライ仕上げ時

いよいよ最終課題ですね。頑張っていきましょう!

先ず二つ質問させて頂きます。

①S2のクセがかなり強いと判断した理由をお聞かせ下さい。

②「うねりを取り、流れが出るパーマをかけたような仕上がりを目指します。」とありましたが、これはクセのカーブはそのままで、うねり(ねじれ?)だけを取るということでしょうか?

よろしくお願いします。

榊さんの得意なストレートを最後に残しておきました。

よろしくお願いします。

ご質問の回答です。

①

まずはウェット時とドライ時の髪のうねりのギャップが物凄い事です。ウェット状態ですとほぼストレートな印象ですが、水が抜けてくると約3cmの振幅でうねりが出てきます。

次に矛盾のある表現ですが、細毛の軟毛の割に、触診すると芯を感じるというか張りのある軟毛という印象を受けます。柔らかいバネという表現も適当だと思います。

上記の状況から

●ウェット・ドライのウェーブギャップが強い→コルテックスの偏りが強い。

●軟毛だが芯を感じる触診結果→オルトより硬いパラの割合が多い?

と判断し、S2のクセが強いという表現を用いました。

他にも、頭皮の状態・夜型で不規則な生活習慣・神経(脳)を使う仕事内容等のモデルさんの環境もコルテックスの偏りが起こりやすい原因を孕んでいるので、S2がうねりの形成に大きくかかわっていると判断しました。

②

テンションをかけないナチュラルドライの状態で緩いCカールが出るのが目的でしたので、仰る通りにbeforeの画像で「S」になっているねじれとうねりを取り、カーブの強さはそのままに「S」を「C]に伸ばしています。硬い「真っ直ぐ」ではなく、柔らかい「真っ直ぐ」でくせ毛であるという印象の出ないカーブを求めました。

① クセがS1由来かS2由来かの判断で施術の組み立てが大きく変わると思うので大事なところですよね。

今回のモデルさんは、写真見る限りほぼS2と思ってよさそうですね。

② 【「S」を「C]に伸ばしています。】この下りが全てと感じました。

『ド真っ直ぐにするだけがストレート(矯正)の仕事ではない』が僕の心情なので非常に好感持てる下りです。

今回、②から質問させて頂きます。

「S」を「C]に伸ばす仕事にアイロン行程が二箇所ありますが、それぞれの役割、施術法などをもう少し詳しく教えて頂けますか?

ストレートに関して私も同じような考えです。

素材を否定するような仕事ではなく、素材を生かすためのストレート、くせをコントロールするためにスタイルとの橋渡しにストレートを活用しています。もちろんお客様の気持ちが一番なので望まれればド真っ直ぐにも仕上げますが、こちらからのアプローチはほぼゼロです。

ご質問いただいた2か所のアイロン工程ですが、

初めのアイロンはストレッチを兼ねたプレアイロンです。真っ直ぐな状態で1剤を効かせるのが目的です。

パーマ、ストレートはクリープを主に考えています。

1剤がついた時から2剤がつくまでの間の髪の形状が、形を変化させるのに重要と考えているので挿入した行程です。

ただし、ウェット時のうねりを見ると通常でしたらアイロンをせずにそのまま1剤を塗布するくらい真っ直ぐです。

しかし、このモデルさんはかなり強いS2のクセがあります、このまま施術を進めても軟化はすれど見えない歪みの矯正が物足りないので、ドライ時に出る歪みを矯正(アイロンでストレートに)した状態である程度まで1剤を効かせる目的でプレアイロンを施しています。

「ある程度まで」(クリープと軟化)は今回、約7~8割程度(クリープ7~8割・軟化10割)の進捗を狙っています。残りの2~3割は薬剤の働きを除いた状態でのクリープに担わせています。

リキッドで短時間でS=Sを切り、クリープに移るやり方のほうがダメージレスな仕上がりになりますが、水分が入ることにより「うねり」が出てしまうので、浸透に時間がかかりますが(リキッドと比べて)、粘性で形状をキープできるクリームを選択しています。

因みに上述した「ストレッチを兼ねたプレアイロン」の期待値のパワーバランスは(ストレッチ3:7プレアイロン)です。

二度目のアイロンは水抜きです。真っ直ぐな状態で水を抜く目的です。

こちらの理論はまだはっきりとせず経験論ですが、毛髪内部の水が抜けたときの状態が仕上がりに大きく関わっていると考えています。

薬剤の力だけでうねりを取るまでに至らない状態(ややこしいですが、ウェット状で髪の硬さが取れ、ストレートになっている状態。ただしドライをするとうねりが出る。いわゆる通説の軟化不足。)程度でも水が抜けるときに髪の形状がストレートであれば戻りもない仕上がりになる。これが経験論です。

ふんわりとですが「疎水で髪が安定している状態になる時」を髪が記憶するのか。さらにその状態で2剤を効かせ、S=Sを再結合させていることが関係しているのか。このようなことを考察していますが裏付けはありません。

質問を質問で返す失礼な結びになってしまい恐れ多いですが、榊さんはウェットアイロンによる水抜きに関してはどのようにお考えでしょうか。ご教授いただければ幸いです。

『質問を質問で返す失礼な結びになってしまい恐れ多いですが』←恐れ多くないですよ〜(笑)ここはこういうのを楽しみましょう!

先ず回答頂いた件ですが、僕が推測してたのは、二つのアイロン行程のどちらかで、カーブ形成させているかと思ったのですが、軟化加減で正にカーブを残していたのですね。

僕だったらアイロン回転させてカール付けてのカーブ形成でやってると思います。確かに非常に大きなウエーブギャップのある髪ですもんね。素晴らしいアプローチだと思います!

そして質問頂いたウェットアイロンによる水抜きの件ですが、今は事象が全てと思っています。

当時は絶対タブーとされていた、髪が濡れた状態でアイロンを通すという事を、かれこれ15年以上試行錯誤してますが今は理論を考えるより積み上げてきた事象を繋ぎ合わせる事を優先してます。

カーブのコントロールですが、まだまだ営業に余裕を持てないのかどうしても自分以外のスタッフが施術をしても同等の結果を出しやすい薬剤選定・時間設定の方法を採っています。個人的には手技で形のコントロールをするほうが施術の見栄えも良くて好きなのですが…掛け持ち時にさっと抜けてパッと形を作れるくらいの余裕が欲しいものです。

技術的な事で気を付けたことは、軟化を抑えてカーブのコントロールをしている分、真っ直ぐにアイロンを操作しています。ナチュラルに仕上げようとアールを付けてアイロン操作をするとクセに引っ張られた仕上がりになってしまいます。

ウェットアイロンの件、15年も前からの事だとは驚きです。以前リトルさん主催の榊さんのストレートの講習を東京で受け、ちゃっかりパクってウェットアイロンを実践しております。

現場から始まって真理に近づいていく、知識の歴史そのものを今生きているのですね。とてもかっこいいです。

そういえば前回の回答で矛盾と言いますか、わかりにくい表現がありました。突っ込まれる前に言い訳をしておきます。

「リキッドのほうがダメージレス~結果クリームを使用」と表記してあるのに対し、考察で薬の浸透を上げるのに「放置時間・クリーム→リキッド」で対応しようかとの表記があります。

施術の効率を考えてクリームでストレートの形状をキープしながら、この放置時間中にクリープの役割も担ってもらったのが今回の施術でした。結果もう20%ほどストレートに寄った仕上がりが望ましいと感じ、考察に表記しています。

簡単に言うとクリープか軟化をもう少しコントロールしてプラス20%の仕上がりに持っていけたら良かったということです。

クリープで対処する場合は、単にウェットアイロン前のクリープタイムを長くします。軟化で対処する場合は、1剤の放置タイムを長くとるか、リキッド状の1剤で短時間でS=Sを切断しウェットアイロン前にもう少ししっかりとクリープを行います。

前回の投稿をまとめていて気になりましたので追記させていただきました。

追記の件、よく解ります。

①クセ質

②還元剤選び

③1剤剤型選び

④塗布時の毛髪水分量

⑤1剤放置時間

⑥軟化、還元度合

⑦中間処理(主に収斂のタイミング)

⑧アイロン操作

僕はこの8項目をストレート成功の要因としています。

8項目にそれぞれ選択肢があり、その選択肢の組み合わせで求める仕上がりになるかどうか決まると思っています。

宮内さんの追記もこういうことですよね。

追記の中からこの回最後の質問させて頂きたいのですが、

プラス20%の仕上がりに持って行くのにチオを使う(混ぜる)という選択肢はないですか?

流石に榊さんは簡潔に要点をまとめるのがお上手ですね。

追記の件、まさしくその通りです。

チオの件に関しましては髪の骨格になるべく影響を与えたくないので選択肢としては優先順位が後のほうになっています。

シスアミでどうにも軟化が出来ない場合や、シスアミにこだわってトータルの施術時間が2割増し以上になる時(自分がお客様の立場だった場合の分岐の時間です)はチオを使います。

今回はEXP+を使用しています。シスアミだけではどうにものパターンです。クリープH:EXP+(2:5)で対処しても良い結果が出ると思います。

あまりこちら側のダメージレスに対するこだわりが出すぎてもいけませんね。お客様の満足度を一番に自分の跡を残すくらいが私の仕事の目指すところですが、どうも跡が大きくなりすぎる傾向があります。

チオの件、良い戒めになりました。柔軟にバランスをとっていきます。ありがとうございます。

宮内さんのダメージに対するこだわり、イイと思います。

オーバーさせてしまうより手前で止める。

手前で止めて足りない部分があれば経験、知識、推測で詰めていく。

この繰り返しが成功確率上げるコツだと思っています。

オーバー有りきでいくとオーバーすることに慣れてしまいますからね。

チオの件もやはりチオの作用を意識したEXP+チョイスだったのですね。

ちょいちょいネガティヴイメージがあるチオですが使い方によっては非常に頼りになる還元剤だと思っています。

それでは次に進みましょう。

「オーバー有りきでいくとオーバーすることに慣れてしまう」この件はしっかりと肝に銘じて研鑽を積んでいきます。

次回もよろしくお願いします。

課題:ストレート②

■テーマ

ナチュラルストレート

■施術前の髪(や肌)の状態

●S1、S2ともに歪みの大きいくせ

●半年前にストレート施術

●4か月前にカラー施術

●前髪を毎日ストレートアイロンセット。毛先に熱変性あり。

●毛先以外はダメージレベル3程度

■目指す仕上がり

●ナチュラルストレート。

伸びた時に新生部とのギャップが大きくならないようにクセを伸ばす。

アンダーは短くカットするので、上記を考慮して緩めにクセを伸ばす。

*短い部分は、髪が伸びた時にストレート部分とクセ部分のシェアの逆転が早いので、緩めに伸ばして馴染ませる。

■施術前の髪(や肌)の状態から考えた施術工程

●シャンプー、タオルドライ

↓

●前処理:浸透促進原液ミスト5倍→チェンジリンス、ダメージ部にファイベータ→βエマルジョン→チェンジリンス

↓

●ドライ→アイロン

↓

●1剤塗布:3か所に分けて塗布

①アンダー:緩めに伸ばす所

②フロントトップ:メインのナチュラルストレート部

③GP周辺:①と②の仲介を担う所。①②の中間のストレート加減

・①にソニルCA-H、ソニルTio(2:1)を塗布。

↓

・②のカラーを施していない新生部にソニルEXP+を塗布。

↓

・③にソニルCA-H、ソニルTio-H(3:1)を塗布。

↓

・②のくせのある部分に③と同じ薬を塗布。先に塗ってある部分に薬を乗せつつ、既に塗ってある薬を既染部に伸ばすように塗布する。

↓

●8分放置後中間水洗

↓

●中間処理:ヘマヘマ10倍希釈→タオルドライ→ファイベータ→βエマルジョン→キトキト10倍希釈→チェンジリンス→タオルドライ

↓

●クリープ:ポリK5倍希釈塗布後、ストレート状に髪を整え、圧縮蒸気→遠赤5分

↓

●ウェットアイロン:裏オイルを薄く伸ばしてからアイロン処置

↓

●2剤塗布:クリーム状の過水塗布→10分放置→流し

↓

●後処理:ヘマヘマ10倍希釈→βエマルジョン→キトキト10倍希釈→チェンジリンス→トリートメント

↓

●仕上げ:ボリュームアップミスト・ガルバミスト・CV

■各施術工程の意図

●前処理

・浸透促進原液ミスト5倍:たんぱく質を緩めて歪みを伸ばしやすくする。

・ファイベータ→βエマルジョン:路づくり、穴埋め、接着、収斂

●ドライ→アイロン:真っ直ぐな状態で1剤を放置する為。

●3か所に分けて1剤塗布:それぞれの求めるストレート具合に応じた薬剤を塗布。

●8分放置後中間水洗:通常より短めの時間放置。7~8割程度。クリープを用いて10割に持っていく。薬のパワー、求める仕上がり、髪の状態(主にダメージ)に応じて、なるべく少ない作用時間で結果が出るように調整。

●中間処理

・デトックス、補修等に加え、内部密度を高めてウェットアイロン時に髪内部に存在する水分を極力減らし、ダメージリスクを減らす目的も担っています。

・ヘマヘマ:1剤の作用ストップ

・ファイベータ:穴埋め、CMC補給による癒着防止

・βエマルジョン:接着、収斂、CMC補給による癒着防止

・キトキト:外部補修、ph調整(アルカリ領域内で)

●クリープ

・ポリK5倍希釈塗布:内部密度を上げてコルテックスのズレを誘う。

●ウェットアイロン

・裏オイル:外部補修、熱ダメージの肩代わり

■修正を加えた施術箇所

なし

■修正の理由

なし

■結果および考察

●理想通りの仕上がりです。よりダメージレスを求めて1剤の選定やタイムのボーダーラインを探していきたいです。

<画像>

1枚目&2枚目:ご来店時(お客様自身でのアイロンが入っている)

3枚目:シャンプー、浸促、ドライが済んだ、アイロン前の状態

4枚目&5枚目:アフター

プロフェッサー試験もすぐそこですね。頑張っていきましょう!

1剤塗布の所で、『緩めに伸ばす所』と『ナチュラルストレート部』という表記がありましたが、それぞれがどういう状態を指すのかもう少し詳しく教えて頂けますか?

気を抜かずに頑張ります。

今回もよろしくお願いします。

『緩めに伸ばす所』と『ナチュラルストレート部』がそれぞれがどういう状態を指すのかについてご説明させていただきます。

まずは『緩めに伸ばす所』ですが、形状的には今回のメインであるナチュラルストレート(わざとらしさのない素のストレート)とモデルさんの素の髪のクセ(手グシを入れると手を押し返してくるほどの強情なうねり)の真ん中くらいにクセを伸ばした状態です。

『ナチュラルストレート部』であるトップの髪の長さが残る部分は10~15cmの長さがあり、数か月後、例えば3か月後でもクセのある新生部が約3,5㎝、ストレートを施した部分が10~15㎝、伸びた分のカットを施してもストレート部は6,5~11,5㎝とクセ:ストレートの比率がザックリ1:2~3となります。

1:2のところは「まあ、そろそろかけましょうか」という具合でも1:3のところは髪の長さも相まって「まだいけるでしょ」という具合です(こちらのモデルさんの場合)。

ですが、『緩めに伸ばす所』はカット後の長さが2~3㎝になっており、3か月後にはシェアは逆転。上記の「まあ、そろそろ」の状態になるのにも1か月ほどでそうなってしまう部分もあるほどです。

この部分を「ストレート」の印象がはっきりと出るくらいに「クセを伸ばす」と早い段階で「クセが出ました」感が出てしまい、どうにもわざとらしく個人的に好きではありません。(この状態が気にならない、嫌ではないと感じる方は一般的にもそうそういないのではないかと思います。いや、いません。)

ですので、『緩めに伸ばす所』は「ストレート」感を出さず、手グシを入れたときに反発を感じないほどにクセを和らげる事を目的にしています。

『ナチュラルストレート部』につきましては、『緩めに伸ばす所』の説明中にイメージが膨らんでいらっしゃるとは思いますが、柔らか・しなやか・髪を振っても落ち着きます(CMでよくある「あれ」です)・新生部との境に質感の境界が出ないような状態を指しています。

追加質問させて下さい。

※『②のカラーを施していない新生部にソニルEXP+を塗布。』

※『②のくせのある部分に③と同じ薬を塗布。先に塗ってある部分に薬を乗せつつ、既に塗ってある薬を既染部に伸ばすように塗布する。』

とありましたが、それぞれ薬剤の選択意図を教えてください。

先ずは『②のカラーを施していない新生部にソニルEXP+を塗布。』についてですが、この部分は最も薬を効かせたい部分です。ナチュラルストレートに仕上げる部分であり、髪の強度も高い部分です。

今回はこの部分をベースに考え、ほかの部分の薬のパワーを調整しました。画像でも確認できるようにプリッとしたS1S2ともに強い癖です。シスアミはもちろん、チオにも頼らないとどうにもならないほどのうねりっぷりです。お好みでソニルCAシリーズとソニルTio/Tio-HをM●Xしてパワーの調整をすることが常ですが、今回はEXP+のバランスがこの部分に合っていたのでシンプルに単品で使用しています。

次に『②のくせのある部分に③と同じ薬を塗布。先に塗ってある部分に薬を乗せつつ、既に塗ってある薬を既染部に伸ばすように塗布する。』についてですが、こちらはストレートが施されていない既染部になります。

ナチュラルストレートに仕上げますが、カラーが施されている分のパワーの減力が必要になります。その減力を踏まえた薬剤選定が③です。*コンディションの均一化を狙って行った前処理で埋められなかった分の調整も考慮してです。

が、ここはもう少し細かく考えています。

「既染部と新生部を均等なストレート具合にしつつ余計なダメージを出さないように」のEXP+とCA-H、ソニルTio-H(3:1)の薬剤選定です。オーバーラップをしっかりと行い、境目をなじませるときにEXP+が少し既染部に伸びます。この分のプラスになるパワーを考慮してのCA-H、ソニルTio-H(3:1)です。「伸ばすように」とは書いてありますが、「伸びるので」とか「伸びてもいいように」の方がしっくりきましたね。

すみません、追加質問もう一つお願いします。

『EXP+のバランスがこの部分に合っていたのでシンプルに単品で使用しています。』とありましたが『バランスがこの部分に合っていた』と考えた理由を教えてください。

意図を汲めずにお手間をかけてしまいました。

『バランスがこの部分に合っていた』と考えた理由ですが、ソニルCAシリーズとソニルTio/Tio-HをM●Xする場合、CA-H:Tio-H(5:2)程度で調整するはずです。*粘性が低い分もう少し強く調整するかもしれません。

薬のパワーを測るのにアルカリ度・ph・還元剤の濃度、種類・剤の形状を基にしています。これらを踏まえ、今回も細かく数字を出したわけではなく(もちろん各薬剤のスペックは把握しています)経験からの感覚的な事ですが、上記の薬剤がする仕事量とEXP+の仕事量が同じくらいになる計算でしたので、バランスが合っていたと考えました。

行程表の①③は軟化加減、減力を考えた微調整、③は新生部にハマる物をチョイスということですね。

今回の薬剤選定はプレアイロンと連動していますか?

もしプレアイロンを使わないとしたら、薬剤選定は変わりますか?ここにテキストを入力

仰る通りです。

今回の薬剤選定ですが、プレアイロンと連動しています。

ウェットでうねりが出ていたので、真っ直ぐな状態で時間を置くためにプレアイロンを施しています。

プレアイロンを行わない場合は薬剤と工程を変えます。ただし、薬剤のする仕事量は変わらなくなるようなパワーの計算をします。

プレアイロンを施す理由が「ウェットでうねっている」ですので、まずは「ウェットでうねっていない」状態にします。

前処理後、うねりのある部分にチオを使い「ウェットでうねらない」状態まで薬を反応させます。

その後、「ウェットで真っ直ぐ」な状態になった髪にシステアミンを使い(穴埋め等の処理後)、ドライ時に出るうねりの基に薬を反応させます。

使用薬剤は

・チオ:塗布順に②新生部Tio-H→③Tio-H:Tio(1:1)→①Tio→②既染部Tio-H:Tio(1:25)

・システアミン:CA-H

です。

あと、プレアイロンを行わない場合にシンプルに真っ直ぐにする目的だけを果たすのであれば、薬剤のパワーと反応時間を増やします。*ダメージと質感の事を考えて、これはまず行うことはありませんが。

細かいこと恐縮ですが、

・チオ:塗布順に②新生部Tio-H→③Tio-H:Tio(1:1)→①Tio→②既染部Tio-H:Tio(1:25)から水洗なしで、CA-Hということでしょうか?

記入ミスです!ご指摘ありがとうございます。

チオで放置→水洗→処理剤→システアミンです。

これまた細かくてすみません。

チオから始めるダブル還元と考えてよいでしょうか?

また、この場合アイロンはウェットアイロンでされますか?

問題ありません!

チオから始めるダブル還元で間違いありません。

アイロンもウェットで施術します。

後出しですが、チオ後のシスアミはクリープHで30秒放置後水洗、中間処理、湿熱(クリープ)、ウェットアイロンの手順を踏む場合の方が多そうです。

そう来ましたか(笑)

超楽しくさせていただける後出しですね〜(笑)

お言葉に甘えて質問させて下さい。

シスアミが後なのはなぜですか?

すみません、読み返したら聞き方が非常に悪かったです。

ドライ時に出るうねりの基に薬を反応させるのが後なのは理由がありますか?

こちらでよろしくお願いします。

優等生な答えに違和感があったのですが、よくよく考えると私本来のやり方が[後出し]でした。

シスアミが後の理由につきましては、今回のモデルさんの場合S2がかなり凶悪です。S2にしっかり薬を反応させたかったのでチオで先に開いてシスアミを入りやすくする目的が一番大きいです。

その他の理由はややこしくなるので脳内フローチャートでまとめます。

クリーム状シスアミの場合

・薬がついている時間がクリープタイムも兼任

↓

・このモデルさんはS2強い

↓

・S2切ってからのクリープタイムが長く必要

↓

・チオもシスアミもクリーム

↓

・リキッドより浸透に時間がかかる

↓

・シスアミ先に使う(仮8~10分)

↓

・ウェットでうねりのある状態でシスアミ反応兼クリープ

↓

・真っ直ぐでない状態でクリープ

↓

・S2は切れるがうねりは残る(S1は切れていないため)

↓

・流してチオ塗布放置(仮7~8分)

↓

・流してクリープ7~8分

↓

・トータル22~26分*クリープを用いなければ薬剤塗布時の時間を長くとれば良いが薬剤がついている時間は最小限にしたい。

●チオが先の場合

↓

・チオ塗布(7~8分)この時間でS1が切れてウェットでうねりがなくなる。

↓

・放置時間後半は髪が真っ直ぐ寄りになる

↓

・少しの時間真っ直ぐでクリープが進む(時短)

↓

・流してシスアミ(4~5分)

↓

・流してクリープ(9~10分)

↓

・トータル20~23分(わずかにこちらの方が薬剤がついている時間が少ない)

完

リキッド状シスアミの場合

*凶悪すぎてそもそもこの癖で先にクリープHを使っても結果は芳しくないと思いますが考察してみます。

・シスアミ塗布(5分)

↓

・流してチオ(6~8分)

↓

・流してクリープ(8~9分)

↓

・トータル19~22分

●チオが先の場合

・チオ塗布(7~8分)

↓

・流してシスアミ(30秒)

↓

・流してクリープ(10~12分)

↓

トータル(17,5~20,5分)

以上、ダメージリスク・時間を考えてチオ→リキッドシスアミが優秀です。

しかし、長ったらしくなるのでEXP+がベストです。

余談ですが、リキッドチオがあったら設計図が大幅に変わります。

『ソニルチオの良い特徴がそのままな浸透しやすいリキッド状の薬剤』と『クリープ時に形がキープできる粘性と中間処理で行う内部の処置までこなすクリーム』があれば、かなりなダメージレス&簡潔行程のダブル還元ストレートが出来そうです。

欲を言うならばそのクリームが時間とともに(クリープが進むとともに)粘性が消え(*流す必要がなくなるので)、ウェットアイロン時の水抜きを邪魔しないなどというものであれば最高です。

なるほどです。色々細かく回答させて申し訳なかったですが、宮内さんの薬剤設計がしっかり聞きけて大変勉強になりました。

色々な想定で論理的な設計ができる、お見事だと思います。

プレアイロンにある程度S1アタックを担わせておいて、S2重視の薬剤アタック、正に最初に提示いただいたレシピがベスト!ということがしっかり伝わりました。

宮内さんに回答させるばかりだったので、僕だったらどうするか書いときますね。

以下、写真からの想定です。

①シャンプー後、シャンプーブースでソニルクリープH →90秒→スポイド水洗→ためすすぎ(チェンジリンス)→水洗

②ストレート施術部に前処理の後ソニルチオH→3〜5分→シャンプーブースでためすすぎ→5〜10分放置→ためすすぎ→水洗→キト混ぜリマシャン→ポリK10倍→水洗

③ウェットアイロン

④過水2液

⑤ヘマ→キト→エマルジョン

こんな感じです。元々S2対策の為にウェットアイロンにたどり着いたので、(乾かしてクセが戻るなら濡れたままアイロンを入れちゃおう)薬剤はS1アタックを重視することがほとんどです。

ストレート形状の違いはアイロンの回転で出すと思います。

ちょいちょい出てくる「ためすすぎ」は還元促進のためにやっています。

ウェットアイロンのキモは何と言っても低膨潤高還元と考えてます。

よかったら参考にして下さい。

質問なければ、いよいよラストに進みましょう!

勉強させていただきました。

次に行く前に質問が4つあります。お付き合い願います。

●①の「スポイド水洗→ためすすぎ(チェンジリンス)」にかける時間は如何ほどでしょうか。

●④過水の放置時間は如何ほどでしょうか。

●1剤後のシャンプーはマストでしょうか。

●ウェットアイロンを使用しない場合と比べてS1、S2への薬の効かせ具合に違いはありますか。

私自身の感触だと、ウェットアイロン使用前よりもウェットアイロンを使用し始めてからの方が3~4割控えめの薬の効き具合でも伸びる感覚なのですが如何でしょうか。

ご返答よろしくお願いします。

●①の「スポイド水洗→ためすすぎ(チェンジリンス)」にかける時間は如何ほどでしょうか。

スポイド水洗→お湯をシスアミ塗布箇所に塗布する感じです。スポイド水洗というよりお湯を加水する感じですかね。

キューティクル付近のパーマ液除去と毛髪内の未反応還元剤の活性化が目的です。場合によっては複数回の時もあります。

ためすすぎは3分くらいですね。これも還元の活性化と考えていますので、すすぎ具合はさじ加減があります。

●④過水の放置時間は如何ほどでしょうか。

リキッド3分です。今回のケースなら使用量は200mlぐらいです。

●1剤後のシャンプーはマストでしょうか。

リマシャン+キト原液→4+1くらいです。洗浄より酸リンスの意味合いが強いです。記述漏れしてましたが、キトリマシャン→キト10倍→ポリK10倍はマストです。キト、ポリKはペットボトルシャワーで塗布です。

●ウェットアイロンを使用しない場合と比べてS1、S2への薬の効かせ具合に違いはありますか。

ここ15年くらい実際の仕事においてもウェットアイロン以外やっていないのでドライ状態でアイロンを通す場合の薬剤設計は正直した事がありません。

もしどうしてもドライでアイロンしなきゃいけないとしたら、薬剤パワー、放置時間ともに上げると思います。

ですから『ウェットアイロン使用前よりもウェットアイロンを使用し始めてからの方が3~4割控えめの薬の効き具合でも伸びる感覚なのですが如何でしょうか。』は正にその通りだと思います。

すいません、追記です。質問はドライアイロン時のS1、S2への薬剤の効かせ具合でしたね。

今の僕がドライでアイロンとなるとおそらく現状の仕事より軟化させると思います。

現状の仕事では極力軟化させないという考えでやっているので、その部分を取っ払って考えるでしょうね。

もちろんS1、S2はそれぞれ攻略したとして、さらに毛髪強度を落とす必要があるかなと考えます。

全てすっきりしました。ありがとうございます。

早速我が肉にさせていただきます。

一番確かめたかったことが四番目の質問だったのですが、水素結合とS=S結合が何かしら干渉しあうのでしょうかね。髪の毛には隠れた取説が多くて面白いです。

次回もよろしくお願いします。

隠れた取り説を探す冒険が楽しみですよね。

僕は今、まだ確証集めの段階ですが、ウェットアイロン視点から見るドライアイロン法の冒険中です。

宮内さんと語り合える時あること切に願います!

ラストのチュートリアルに進みましょう。

お目にかかれる日を楽しみにしております。

ラストもよろしくお願いします。

課題:ストレート③

■テーマ

ざらつき補正ナチュラルストレート

■施術前の髪(や肌)の状態

●うねり毛と波状毛のMIX。

●前髪・ハチ周りに強いうねり。

●ドライ時の広がりが大きい。

●海外生活での硬水の影響によるダメージ。

●ざらつき、乾燥大、ダメージレベル3~4.

●1か月周期のカラー、3か月周期で何らかの形でストレート(部分・全体・ストレッチ等)

■目指す仕上がり

●手触りなめらか・ボリュームダウン・うねりを感じないナチュラルストレート。

■施術前の髪(や肌)から考えた施術工程

●シャンプー→タオルドライ

↓

●前処理:全体にファイベータ→中間~毛先にβエマルジョン

↓

●1剤:全体にクリープH塗布後、浸透促進ミスト5倍を同じく塗布。コーミング、揉みこみ後、放置1分で流し。→ヘマヘマ10倍チェンジリンス→タオルドライ

↓

●クリープ:粘性の高いトリートメントを全体に塗布後ポリK5倍を重ねる。ストレートに形を整え、うねりの強い前髪、ハチ周り(フロント部)にEXP+を薄く乗せる。EXP+塗布部を避けて遠赤9分。シャンプー台へ。

↓

●表面処理:トリートメント、EXP+が付いたままクリープHを塗布し、手触りが滑らかになるまでチェンジリンス→流し

↓

●中間処理:ヘマヘマ10倍→3種ミスト5倍→特トリ→ポリK10倍→キトキト10倍→チェンジリンス→タオルドライ→裏オイル

↓

●ウェットアイロン

↓

●2剤:過水クリーム8分放置→流し

↓

●後処理:ヘマヘマ10倍→パワードβ→キトキト10倍→チェンジリンス→トリートメント

↓

●アウトバストリートメント:ガルバエマルジョン→CV

↓

●仕上げ

■各施術工程の意図

●前処理:全体にファイベータ→中間~毛先にβエマルジョン

↓

・通常より少し軽めに路づくり、穴埋め、接着、収斂を行っています。アイロンストレートの場合、ダメージ補修の役割は中間処理に重きを置かせているので、前処理には薬剤からの保護(浸透圧による内部流出からの保護が主)の目的を担わせています。

●1剤:全体にクリープH塗布後、浸透促進ミスト5倍を同じく塗布

↓

・浸透しにくい髪に使用する目的ではなく、薬剤の浸透を助ける目的で使用。毛髪の内部成分の流出や処理剤の定着等のパワーバランスを考えて薬剤と同じタイミングで浸透促進を使用。

●1剤:放置1分

↓

・S=Sを切断するだけの時間設定

●クリープ:粘性の高いトリートメントを全体に塗布後ポリK5倍を重ね、ストレートに形を整える。

↓

・髪の形状をストレートにキープし、クリープ。ポリKで内部応力を高め、コルテックスのずれを助長。

●クリープ:うねりの強い前髪、ハチ周り(フロント部)にEXP+を薄く乗せる

↓

・この部分はクリープHだけでは力不足なので、EXP+を乗せます。粘度の高いトリートメントが付着した髪という条件にこのパワーの薬を“薄く”“乗せる”ことで求める効果と釣り合う計算です。

●クリープ:EXP+塗布部を避けて遠赤9分

↓

・クリープを促進させるために湿熱を利用します。EXP+塗布部分が過剰に反応しないように位置と温度を調整します。EXP+塗布部は体温にクリープのために必要な熱の役割を担ってもらいます。

●表面処理:トリートメント、EXP+が付いたままクリープHを塗布し、手触りが滑らかになるまでチェンジリンス

↓

・薬剤を表面のみに効かせます。トリートメントが内部を満たしているので、薬剤の内部への浸透は抑えられ、トリートメントの接着性でキューティクルの剥離も起こりにくい。そのような状態で、表面を鞣すようにチェンジリンスを行います。

・使用する薬剤は通常選択するものよりパワーの高めのものを選択します。髪のダメージレベルに適当なもの、パワーを抑えたものを選択すると手触りが悪化します。クリープのみでストレートを行う場合も然りです。

*この施術を行う場合、使用するトリートメントは、内部への定着性が高く、穴埋め、接着、収斂効果がしっかりと期待できるものを選択します。クリープのみが目的で使用する場合は、粘度が十分であればよいです。

●中間処理:ヘマヘマ10倍→3種ミスト5倍→特トリ→ポリK10倍→キトキト10倍→チェンジリンス

↓

・表面処理を行わない場合はこの行程をクリープ前に行う。この状態で髪がストレートの形状をキープできるのであれば、クリープ後に裏オイルを薄付けしウェットアイロンに移行します。ストレートの状態をキープできない場合はワインディングペーパーに髪を張り付けるなどして髪をストレートに整えてクリープ。または粘性のあるトリートメントを塗布しクリープ→流し→裏オイル→ウェットアイロン。

●2剤:過水クリーム8分放置→流し

↓

・ブロムではEXP+使用部の酸化が物足りなくなる(phが他よりアルカリに寄っている)かと考え、過水を使用。1剤の作用時間(クリープHのみの部分は短く、EXP+使用部は長め)、2度の薬剤塗布、過水の酸化パワー、これらの要素をもとにバランスを考えてクリーム状の過水にしては短めの8分で酸化を終える。

・ストレート施術を行わず、トリートメントメニューに表面処理を加える場合はEXP+使用部以外の箇所は空気酸化でも問題ない。

■修正を加えた施術箇所

●中間処理:「3種ミスト5倍→特トリ」の部分→「ファイベータ→ハイエマルジョン→パワードβ」

●後処理:パワードβ→βエマルジョン

●アウトバストリートメント:ガルバエマルジョン→ガルバミスト

■修正の理由

●中間処理・・・トリートメントメニューのオーダーが入ったため。

●後処理・・・トリートメントメニューにより髪のコンディションが向上したため。

●アウトバストリートメント・・・上記を施した髪にガルバエマルジョンを使用すると求める質感より重く仕上がるため。

■結果および考察

●ナチュラルに寄せればストレート感が物足りず、ストレートに寄せれば骨格補正との相性(特にハチの張り)が悪い。手触り、しなやかさを求めて薬剤のパワー調整や処理剤の選択を試行錯誤。等々、悪戦苦闘しつつなかなか今までは納得のいく結果が出せなかったのですが、今回ようやく納得のいく結果にたどり着きました。

今回のポイントは、

・うねりを取る。

・表面の凹凸を滑らかにする。

・しなやかさを残す。

この3つを実現させることでした。

まずは「しなやかさ」ですが、内部流出と熱変性がキーになります。

内部流出に関しては1剤の反応時間と処理剤で対処し、熱変性に関してはウェットアイロンと処理剤で対処しています。

次に「うねり」ですが、クリープを利用し滑らかに内部を整えています。

うねりの強い前髪、ハチ周りにはクリープ時に薬剤を追加することで対処しています。

最後に「表面の凹凸」です。内部を整えた後、表面のみを狙い薬剤を効かせました。

●反省点は、EXP+の塗布のタイミングです。クリープをある程度進めてから熱を加えずにEXP+を使用すればさらに髪に優しい施術ができたはずです。

<画像>

1枚目&2枚目:ビフォー

3枚目&4枚目:アフター

いよいよラストで名残惜しさも感じますが充実するよう張り切って行こうと思います。

最初に確認的な質問なのですが、工程の意図の1剤の所で『・S=Sを切断するだけの時間設定』とありましたが、これはストレート①やパーマの時に出てきた『パーマをかけるのに十分な量のS=S』と同じでしょうか?

チュートリアルは最後になりますが、今回もよろしくお願いします。

ご質問の答えは榊さんのおっしゃる通り『パーマをかけるのに十分な量のS=S』です。

あとは形を変えるためにクリープを用います。

少しさかのぼった質問になりますが、パーマ①で『パーマをかける為に必要な数の結合を切断する時間は20秒ほどで十分』とありましたが、この考えに至った経緯、根拠などを教えていただけますか?

「20秒」の経緯と根拠ですが、

簡単には

・経緯:情報を耳に挟む

・根拠:実践により証明

です。

詳しくは、

某メーカーのインストラクターさんから「チオで20秒でパーマがかかる」との情報をいただいたことが始まりです。

要点は

・液体が毛髪内部に浸透するのに時間はかからない。

・パーマではクリープにより髪は形を変える。

でした。

液体が~の件は、毛髪の深部まで浸透させるにはもう少し時間はかかると思いますが、前情報として「パーマをかけるのに影響を及ぼすS=Sの数は全体の数%」(割合は定かではありませんがかなり少ない数値だったことを記憶しています)ということが頭にありましたので納得。あとはとりあえず実践です。

ウィッグにパーマをかけてみました。

すんなりと結果が出ました。

その後、還元剤・酸化剤・処理剤・時間等条件を変えて実験をしました。

かかりにくい髪にツイストスパイラルのようなハードパーマをかける場合でも3分。かかりやすい髪は塗布後すぐに水洗してもかかることが分かりました。

「ノーダメージに近いダメージレス」と「通常のパーマをかけるのにかかる時間と手間でクリープパーマがかけられる」事から当店のパーマのデフォルトになりました。

もう一つ質問させて下さい。

宮内さんが、ウェットアイロンを行う時に気をつけていることやコツ、ウェット状態でアイロンを通すことの利点などを教えてください。

ご質問頂いたアイロン時に気を付けている事ですが、主に以下の三つです。

●水の逃げ道を確保しながらアイロン操作をする。

*気体になって体積の増えた水蒸気が髪の組織を強引に広げ傷つけるのを防ぐため。

●プレスの圧力をかけすぎない。

*柔らかくなっている髪を押しつぶして扁平に変形するのを防ぎ、髪本来の丸みを損なわないようにするため。

*水蒸気の逃げ道確保。

*圧力でストレートに形成するのではなく、あくまで水を抜く行為なので。

●アイロン操作時に無駄なテンションをかけない。

*引っ張るから伸びるわけではない。クリープで真っ直ぐに内部をずらし、真っ直ぐな状態で水を抜く。この水を抜くときに髪を真っ直ぐに保つテンションがあればよい。

コツは中間処理での内部の疎水化をしっかりと行うことです。特にポリフェノールと脂質に重点を置いています。

これによりボイドにたまる水の量が少なくなり、水蒸気爆発のリスクが少なくなり、アイロン操作の効率が上がります。

サロンでストレートを行う場合は中間処理後にクリープタイムを挟むので、水洗後すぐの状態より水が抜けています。おかげで一発目からほとんどのパネルを挟んで水抜きをしています。

詳しくは挟むというよりパネルの上方と下方にアイロンの上方下方を添えている感じです。上記のプレス時の圧力はここにリンクしています。水を多く含んでいるパネルは流石にアイロンの片面ずつで水抜きをしています。

ウェットアイロンの利点は仕上がりの質感のナチュラルさとS2攻略の簡易さにつきます。

同じウェットアイロンの使い手として気になったのが、1剤の効かせ方とウェットアイロン(中間処理)の所です。

ここからは、より良きウェットアイロンストレートを目指す意見交換という感じでお願いします。

先ず1剤の効かせ方(効き方)ですが、放置時間は必要ない的な考えは僕も大賛成です。

僕の、いわゆる0分パーマの考え方は①交換反応と②未反応還元剤のイオン化です。

前者①はチオ、後者②はシスアミです。

1式、2式を持つチオはキューティクル突破直後(90秒)に水洗しても交換反応でほっとけば還元範囲が広がると考えます。

但し酸解離定数を考えるとPH10.5の薬剤なんてないですから、圧縮蒸気やアルカリ湯などの外的要因で交換反応を促す必要はあると思います。

この外的要因でチオも未反応還元剤のイオン化が進む事も考えられます。

1式しか持たないシスアミの場合、未反応還元剤のイオン化に終始する事になります。

未反応還元剤のイオン化はチオの時と同様に水洗後の圧縮蒸気やアルカリ湯が有効と考えています。

ではここでちょっとパーマのかかりについて触れます。

パーマのかかり…… 技術者、お客様など人によってもスタイルによっても求めるかかりは千差万別ですが、濡れた時よりも乾いた時の方がカールが強くなる

という設定をした場合コールドパーマの還元よりもイオン化、交換反応を進めて還元範囲が広くなるようにします。

「パーマをかけるのに影響を及ぼすS=Sの数は全体の数%」というのは僕も聞いた事があります。

そうだとしたらミクロの世界なんでその内の0.01%単位の違いは大きいのではないかと思っています。

僕のウェットアイロンストレートの還元設定は濡れた時よりも乾いた時の方がカールが強くなるパーマの設定と同等設定しています。

僕がストレートを施術する時ほとんどチオメインなのも交換反応の方が還元範囲が広いと考えているからです。

クリープも少し触れておきますね。

僕はクリープ=還元連鎖+高分子移動と考えています。

還元連鎖8、高分子移動2くらいのイメージです。

還元剤を効かせる(還元させる)延長に高分子移動がある感じですかね。

長くなってしまいましたが、先ずは榊の1剤論についてご意見、ご指摘いただけますか。

もちろん遠慮なくお願いします(笑)

流石はチュートリアル・ラストという感じです。

刺激的です。

榊さんの1剤論につきましては、現在の化学で証明されている通り、全くもってその通りだと思います。

私の考えと異なる部分はクリープの還元連鎖と高分子移動の割合くらいです。私の頭では高分子移動の割合が榊さんよりも高めです。

上手にキャッチボールが出来ず申し訳ありませんが、突っ込みどころがはっきりとしないので「意見と指摘」→「質問」でお許しください。

其の一

・1剤水洗後の毛髪内部に残った、ダラダラしているニート還元剤を叩き起こすときに用いる手段、圧縮蒸気とアルカリ湯はどちらをメインで使っていますか?

また、選定条件はありますか?

そして、アルカリ湯は何を使って作りますか?

もう一つ、アルカリ湯施術中に内部成分流出の防止のために何か対策は行っていますか?

最後に、①交換反応と②未反応還元剤のイオン化を邪魔する可能性のある処理剤とその使用タイミング・方法はあるとお考えですか?

其の二

・0分パーマには①交換反応と②未反応還元剤のイオン化、どちらも必ず必要(頭痛が痛いみたいですが強調したいので敢えて)だとお考えですか?

*私が0分パーマを教えていただいたときにも「チオで」と伺いました。偶然、先日6年ぶりにこの情報を教えていただいた方とお話が出来たのですが、シスアミで実践していると伝えたところ、「シスアミでもできますか!」と驚かれていたので科学的には①②の両方が必要ということなのですかね。

其の三

・パーマ液1剤で起こる髪のダメージについて、アルカリ剤、還元剤はそれぞれどの位影響を与えているとお考えですか?

其の四

・ニート還元剤をイオン化させるときに圧縮蒸気を使用する場合、イオン化は圧縮蒸気を噴射している間だけ進んでいるとお考えですか?それとも毛髪内部に侵入したナノミストが噴射終了後も仕事をするとお考えですか?

其の五

・「還元の進み具合」と「ダメージ」、この2つに必ず相互作用は働くとお考えですか?

其の六

・「濡れた時よりも乾いた時の方がカールが強くなるパーマ」と「乾いた時よりも濡れた時の方がカールが強くなるパーマ」に毛髪強度の違いは現れるとお考えですか?

以上、質問!ということが分かりやすくなるように語彙を統一してみたのですが、何か偉そうになってしまいました。ご勘弁ください。

ご返答よろしくお願いします。

ニート還元剤、いいですね、僕もパクらせていただきます(笑)

それでは其の一から

僕はアルカリ湯がほとんどです。圧縮蒸気は例として上げさせていただきました。

ニート再活性化の条件はph、加温、水分と考えています。

この3つの条件を満たすのがアルカリ湯で、使用1剤を1000倍希釈します。

1000倍までphは変化しないそうです。

1000倍希釈なので内部流出対策は基本的な前処理で対応しています。

邪魔になる処理剤としては濃度の濃いヘマチンでしょうね。

ですからヘマチンの使用は還元終了時になります。

其の二

必要というより、連動すると思っています。

其の三

パーマ液1剤で起きる髪のダメージはアルカリ剤がほとんどだと思っています。

其の四

噴射終了後も仕事すると思います。但しかなりの短時間と思っています。

マックス3分ってとこではないでしょうか。

還元反応自体が短時間なのではと思っています。

其の五

酸化による再結合を確実にすれば還元によるダメージはかなり回避出来ると思います。

其の六

還元が広範囲→毛髪強度低下ということが考えられますが、これも酸化による再結合を確実にすることで回避出来ると思います。

丁寧なご回答ありがとうございます。

また勉強をさせていただきました。

立て続けになりますが、酸化についても少し教えていただけますか。

酸化の確実性を向上させるのに何か榊さんなりのコツなどはありますか。私的にはph環境・時間・重ね付け・揉みこみくらいしか頭に浮かばないのですが、もし何かあればご教授お願いします。

この件に関しては、敢えて営業ベース(時間コスト 使用量コスト)を度外視で答えます。

ph環境を整える事を前提にして、使用量と時間だと思っています。

色々な方が完全酸化目指し色々な情報、手法を発信しておられますが、僕は実験、経験から使用量と時間に行き付きました。

過水は使用量、ブロムは使用量と時間(導入回数 放置時間)って感じです。

もちろん、使用量、時間以外での完全酸化も模索しておりますが、使用量、時間以上の方法には行き付けてないです。

ご返答ありがとうございます。

納得いたしました。

伺いたいことがまた出てきてしまいました。

脱線気味ですがお許しください。

過酸化(酸化のオーバータイム)についてはどのようにお考えですか。

また、還元と酸化の関係性ですが、「還元剤を効かせた時間、量」に対して使用する「酸化剤を効かせる時間、量」を決定する榊さんなりの方程式等は存在しますか。

的を絞らない質問で答えにくいとは思いますがご教授願います。

よろしくお願いします。

過酸化については一般的に言われているオーバータイム(過水30分、ブロム20分くらい?)は頭に入れています。

方程式に感しては残念ながら存在してないです。

脱線にお付き合いいただきありがとうございました。

サロンワークの参考になりました。

最後にウェットアイロンについてお願いします。

記述で『サロンでストレートを行う場合は中間処理後にクリープタイムを挟むので、水洗後すぐの状態より水が抜けています。おかげで一発目からほとんどのパネルを挟んで水抜きをしています。』とありましたが、この時アイロンを通した直後のパネルはどのくらい熱を持っていて、どのくらい水分が残っていますか?

僕の場合、アイロン施術時後半で一発で挟めそうなくらい水分抜けている場合、水分足して十分に水分ある状態に戻してからアイロン通します。

水分が多い内は熱が伝わり難い、よって、極力熱に頼らないストレートが可能になるという考えです。そしてアイロン直後も毛髪内部に水分が感じられることを意識しています。

ご質問のあったアイロン後のパネルの温度と水分について記載していきます。

条件によって事象は異なりますが、平均的な状態と平均的な仕上がりという体でお伝えします。

温度:正確に測ったことがないので何℃という伝え方が出来ませんが、スルー直後に指でパネルを挟んでも「アツッ!」と感じないくらいの温度です。今の季節は次のパネルに移るころにはエアコンの影響でひんやりとしています。

水分:そよ風で毛先がなびかない程度の水分量が残っています。6~7割ドライの状態でしょうか。時間がたつとそこから1~2割ほど水分が抜けていくので、最終的には8~9割ドライの状態になります。

クリープ終了時点ですでに求めるストレート具合になっている場合は束感が出ているくらいのウェット状態でアイロンを終えたりします。それほど機会は多くないですが。

温度はこもらず、水分も程よく残った状態になりますが、髪の中への保湿成分(特トリやβエマルジョン)の補給が足りなかった場合・内部の疎水化が未熟な場合は温度が高くなってしまいます。お恥ずかしい話ですがこの場合は施術ミスです。

クリープ後の状態を「水洗後すぐの状態より水が抜けています」と表記しましたが、「水分が均一に馴染んでいる」。こちらの表現の方がしっくりきます。訂正します。

乾きやすい髪は途中で水分が抜けてアホ毛のようなものが出てきますので、そのような状態になった場合は私もガシガシスプレーをして揉みこみ・タオルドライ後アイロンです。

回答ありがとうございます。安心しました(笑)

ガンガン熱入れてガンガン水分飛ばすウェットアイロン法をよく目にするのでちょっと心配しておりましたが、水分を利用する熱回避もしっかり出来ているようですね。流石、宮内さんです!

今回の回答を受けて、クリープの効き(高分子移動)を再認識させて頂きました。

還元→クリープ→水抜き(ウェットアイロン)、それぞれの目的、役割りも明確で宮内さん流ウェットアイロンクリープストレートが確立出来ていますね。

それではチュートリアルを終了といたしましょう!

12課題、大変お疲れ様でした。

プロフェッサー試験楽しみにしています。

宮内さんの個性、考え、手法を十分に発揮して臨んで頂けること期待しています。

僕も大変勉強になり、刺激になりました。

ありがとうございました!

榊さんの不安が文章から伝わりました。

前回の投稿は誤解を生じたり、失望されないようにいつもより気をつけねばと留意しました。

信頼の崖っぷちに立っているなとスリリングな投稿でした。

12回のチュートリアルをご指導いただきありがとうございました。

知識を深めることができ、歩いていく道の選択肢も増え、美容師の旅の目の前が開けました。足元の盤石度が増し、力強く一歩一歩が踏み出せます。この先がより楽しみになりました。

プロフェッサー試験もよろしくお願いします。